「03.書き方(漢字・毛筆)」の記事一覧

-

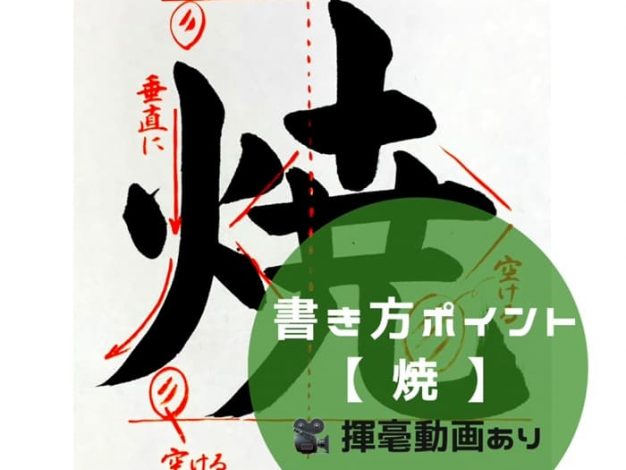

【書道/習字】「焼」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【焼】の書き方 今日の一文字は「焼」。 読みは、[訓]や-く・や-ける 、[音]ショウ。 焼き芋🍠を食べたくなる季節ですね。 🎬揮毫動画は1.3倍速です。 〈書き方アドバイスplus〉 ① 「火」について。 ・3画目は、1画目あたりまでは垂直に進み、過ぎたらゆっくり左に向けて払います。 ②「尭」について。 ・まず、火へんとの距離を適切にしましょう。 ん〜僕のは少し近かったかな…🤔 ・3本の横画の長さはそれぞれ異なります。真ん中の横画が1番長いですが、儿(ひとあし)の方が幅が広くなりますので、長くしすぎないように気をつけたいですね。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を

-

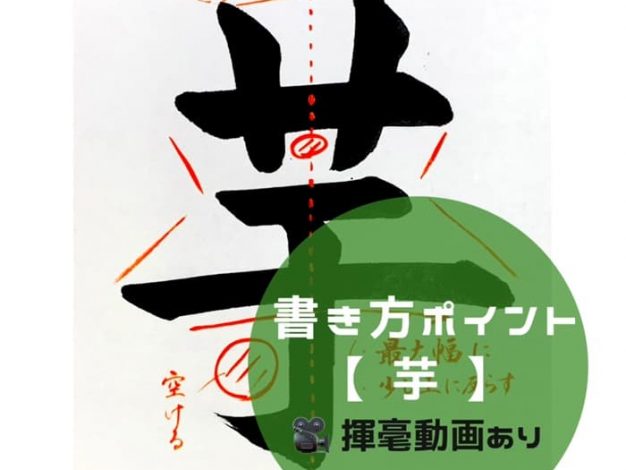

【書道/習字】「芋」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【芋】の書き方 今日の一文字は「芋」。 読みは、[訓]いも 。 お芋の季節🍠 🎬揮毫動画は1.2倍速です。 〈書き方アドバイスplus〉 ① 縦長な形に見える漢字ですが、5画目(横画)を長く書くので幅もあります。 ② 3本の横画の長さがそれぞれ異なります。 ③ 最終画(縦画)のはねは、左上約45度の方向にはねましょう。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区)

-

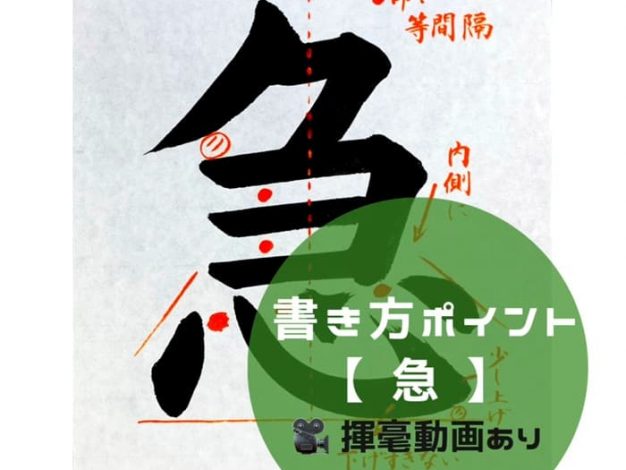

【書道/習字】「急」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【急】の書き方 今日の一文字は「急」。 読みは、[訓] いそ-ぐ、[音]キュウ。 今日は赤坂教室の担当日でした。 到着がギリギリになってしまったので、急いで準備しました😅 🎬揮毫動画は1.2倍速です。 〈書き方アドバイスplus〉 ① 「ク・ヨ・心」の3つのパーツの組み合わせですが、それぞれ扁平な形になっています。 ② 7画目(「心」の2画目)のハネ部は外へ行きすぎないように気を付けましょう。最終画の点の方が外になります。 ③ 「心」の下辺は揃えると、形が安定します。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区)

-

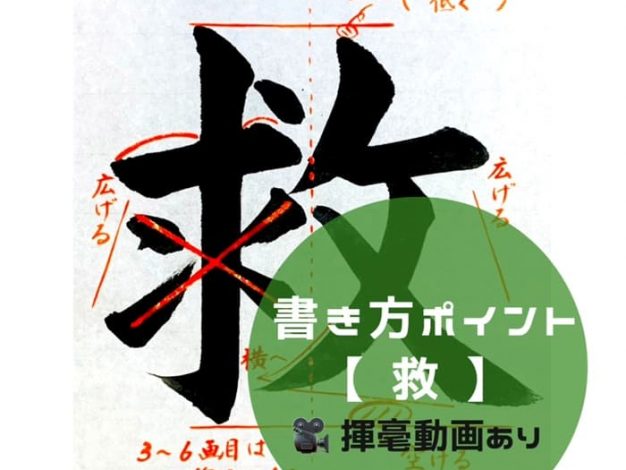

【書道/習字】「救」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【救】の書き方 今日の一文字は「救」。 読みは、[訓] すく-う、[音]キュウ。 🎬揮毫動画は1.2倍速です。 〈アドバイスplus〉 ① 「求」について。 ・中心の左側に全てを収めます。中心を越す点画がない方が、「攵」が書きやすいです。 ・2画目は垂直に長くします。 ・3~6画目はX線上にあります。つまり、3画目の延長線上に6画目、4画目の延長線上に5画目があります。 ② 「攵(のぶん・ぼくづくり)」について。 ・「求」より少し背が低くなります。 ・10・11画目の左右払いの下辺の高さには違いがあります。11画目の右払いの位置が少し下がります。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆

-

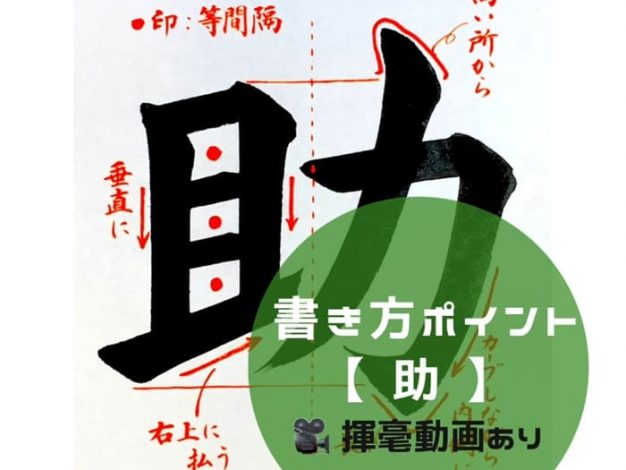

【書道/習字】「助」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【助】の書き方 今日の一文字は「助」。 読みは、[訓]たす-ける・たす-かる・すけ 、[音]ジョ。 助け合いの心を持っていたい😉 🎬揮毫動画は1.3倍速です。 〈アドバイスplus〉 ① 左右のパーツについて。 ・幅はそれぞれ同じくらいで、高さは「力」の方が高くなります。 ② 5画目の右上払いを除く横線のやや右上がりの角度をすべて揃えると形が整いやすいです。 ③5画目は中心を越えないようにしましょう。長くなると、最終画の左払いとぶつかる可能性が高くなります。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区)

-

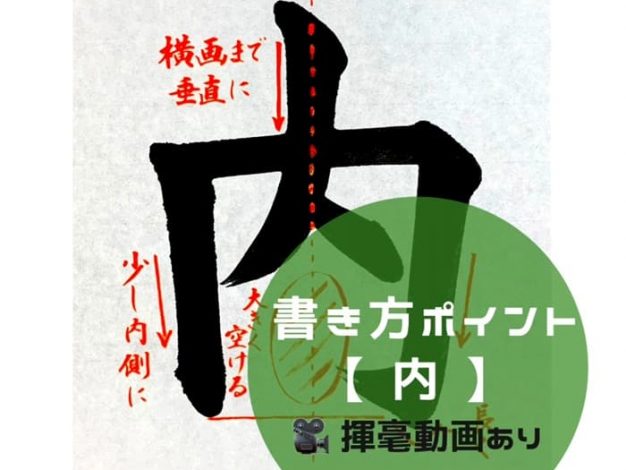

【書道/習字】「内」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【内】の書き方 今日の一文字は「内」。 読みは、[訓]うち 、[音]ナイ・ダイ。 1・2画目の高さをどのくらいにしようか考えながら書きました🤔 🎬揮毫動画は1.2倍速です。 〈アドバイスplus〉 ① 1・2画目の縦部は、わずかに内側に向けます。また、概形が扁平にならないように、ある程度の高さは必要です。 ② 3画目は、最初は横画まで垂直に進み、ゆっくり左へ払います。すぐに方向を変えないようにしましょう。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) ・神奈川県の小田原市

-

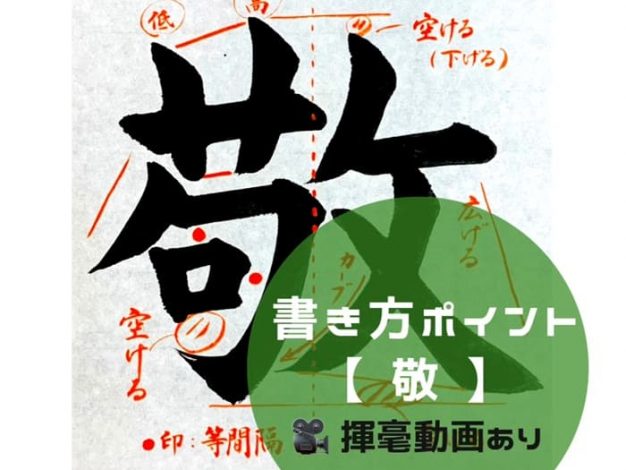

【書道/習字】「敬」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【敬】の書き方 今日の一文字は「敬」。 読みは、[訓] うやま-う・つつし-む、[音]ケイ・キョウ。 もうすぐ、敬老の日(9月15日)ですね🥺 僕の祖父母もかなり高齢なので、会える時に会うよう心がけています。 🎬揮毫動画は1.2倍速です。 〈アドバイスplus〉 ① 「艹」の横画から下に出る縦画2本の長さは揃えます。「句」との関係が良くなります。 ② 「口」は小さくして、周辺に空間を残しましょう。 ③ 5画目のハネ部は、「艹」の中心と同じくらいのところまできます。 ④ 11・12画目の左右払いについて。 ・左払いは少し膨らみながらハネ部に向けて払います。直線的に払わないようにしましょう。 ・右払いは10画目終筆部より外へ広がるように払います。 ・それぞれの終筆部は揃えず、高さを変えます。 ⑤「苟」と「攵」の幅はほぼ同じなので、はじめ「苟」の右側は中心線を越えないように練習していましたが、僕はどうも文字が左に寄るように感じました。そこで、少し越えるように微調整すると、真ん中に収まるようになりました。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。

-

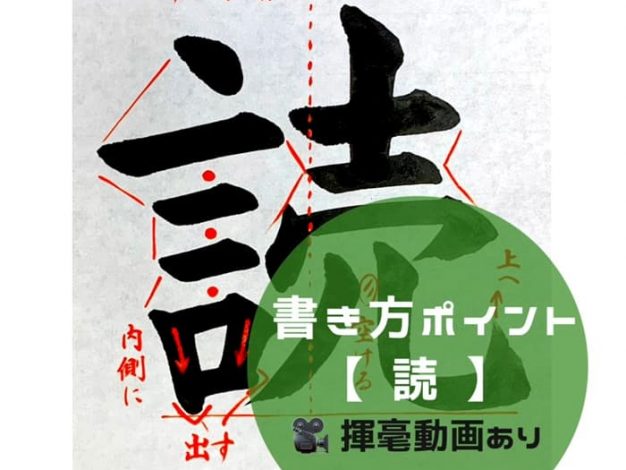

【書道/習字】「読」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【読】の書き方 今日の一文字は「読」。 読みは、[訓]よ-む 、[音]ドク・トク・トウ。 「読書の秋」という言葉が聞こえてくる季節が、だんだんと近づいてきましたね🍂 🎬揮毫動画は1.3倍速です。 〈アドバイスplus〉 ① 「訁(ごんべん)」について。 ・2画目は、長く左に張り出すように書きます。 ・3~7画目(2本の短い横画と「口」)は、1画目の真下に並んでいます(縦を通す)。 ・「口」の縦部を内側に向けて、引き締まった形にします。意外と高さがあります。 ② 「売」について。 ・ 概形は高さのある三角形です。 ・「士・冖・儿」の3つパーツは、上から少しずつ幅が広くなっていきます。「 冖 」を広げすぎると、「儿」が大きくなるので気をつけましょう。 ・13画目の左払いは、「口」の下にできた空間をめがけて払うと良いと思います。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。

-

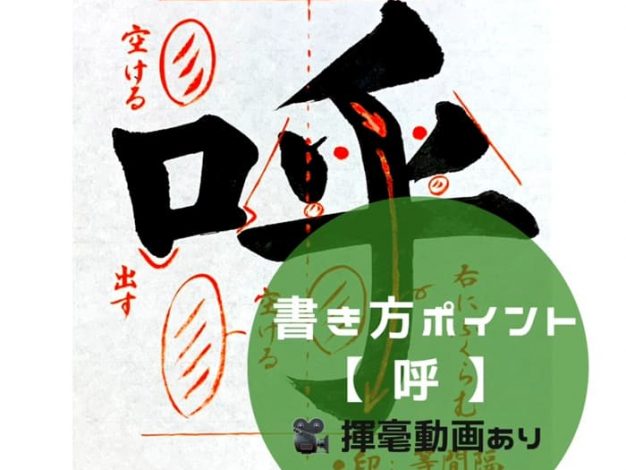

【書道/習字】「呼」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【呼】の書き方 今日の一文字は「呼」。 読みは、[訓]よ-ぶ 、[音]コ。 🎬揮毫動画は1.2倍速です。 〈アドバイスplus〉 ① 「口」は小さくします。 ② 4画目の左払いは、「口」より高いところから書き始め、寝かせて払います。「口」の折れ部あたりをねらうと良いと思います。 ③ 8画目は、短く右下へ→カーブ→一度止まる→はねるの順に進みますが、カーブの具合(反り方)に気をつけましょう。少しのカーブで十分です。大きくカーブすると丸々と太った形に見えてしまいます。 はね部では紙が動きやすいので、左手を近くに移動させて押さえるとはねやすいと思います。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区)

-

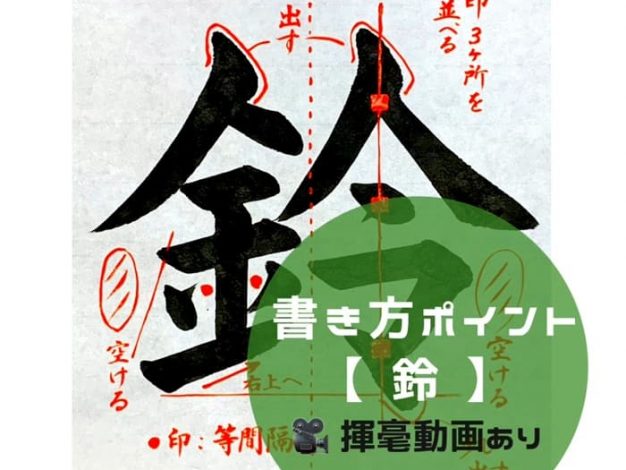

【書道/習字】「鈴」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【鈴】の書き方 今日の一文字は「鈴」。 読みは、[訓]すず、[音]レイ・リン。 全国で2番目に多い名字「鈴木」さんをはじめ、 お名前に「鈴」の字が入っている方は多そうですね☺️ 🎬揮毫動画は1.2倍速です。 〈アドバイスplus〉 ①金偏について。 ・1画目と2画目が接しているところの真下に、5画目の縦画がきます。中心を揃えましょう。 ・3・4画目と8画目の3本の横画の間隔は異なります。3画目と4画目は狭く、4画目と8画目は広いです。 ・金偏は縦長な形ですが、背を高くしすぎると「令」が縦長に伸びたようになってしまうので、金偏の高さには気をつけましょう。 ② 「令」について。 ・9画目の左払いは、4画目の終筆部あたりを目がけて払います。 ・10画目の右払いは、1画目の左払いとの下辺をだいたい揃えると、左右でバランスが取りやすくなります。 ・画像に図示した通り、■印の3か所を一直線上に並べられると、「令」の各パーツの中心を揃えやすくなりますよ。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら