ブログ

Blog

-

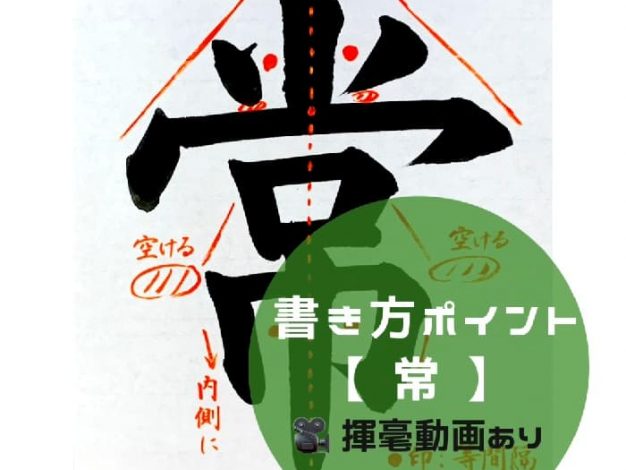

【書道/習字】「常」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【常】の書き方 大きくなりすぎましたかね!? いつもか!😅 🎬揮毫動画は1.2倍速です。 〈アドバイスplus〉 ① 1~3画目は高低をつけて幅を抑え、「冖(4・5画目)」で最大幅にします。 ② 4画目は終筆部は止めます。払ってしまう方もいるので気を付けて書いてくださいね。 ③ 「口」と「巾」の左右の縦線は内側に向けます。両方とも同じような角度だと統一感がでそうです。 ④ 全てのパーツを真ん中に書くことがポイント!僕はほぼ左右対称の文字と考えて書きます。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区)

-

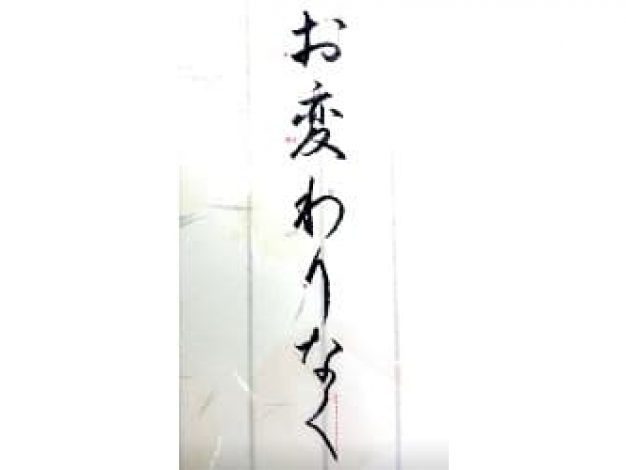

【硬筆・ペン習字】「お変わりなく」(筆ペン)の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

「お変わりなくお過ごしでしょうか」 相手が変わったこともなく元気に日々を過ごしているかどうかを気遣うとき、書き出しの挨拶として書きますね😌🌸 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 硬筆・ペン字についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >硬筆・ペン字の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube >

-

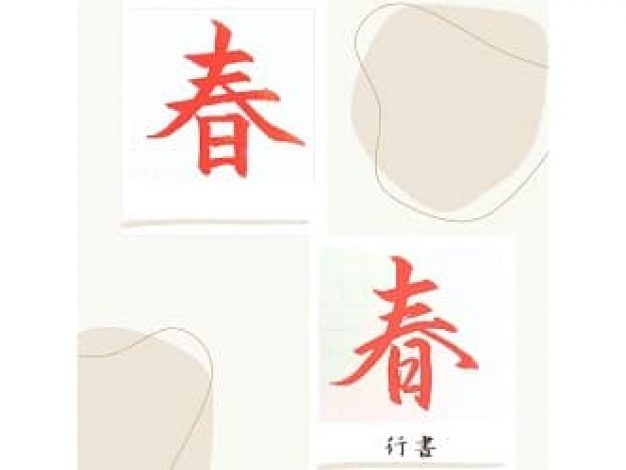

【硬筆・ペン習字】「春」(楷書と行書)の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

【行書と楷書を書き比べ】「春」 1.2画目の横画の長さはほぼ同じ、3本目で長くします。 左右の払いのびのびと、「日」は縦長に書きます。 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 漢字の書き方(硬筆)についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字(硬筆)の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube

-

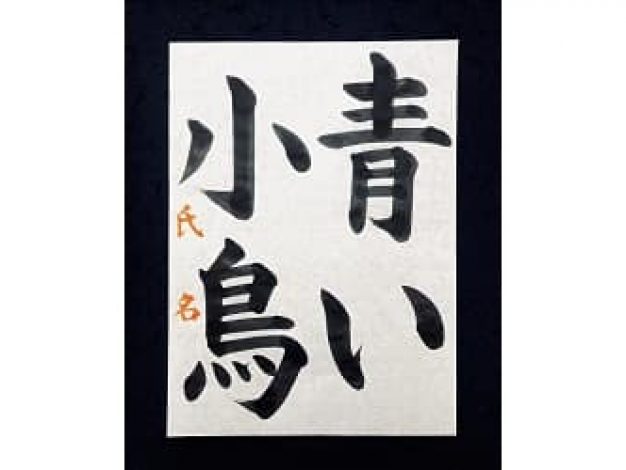

【書道/習字】「青い小鳥」の書き方とコツ&お手本(毛筆・大筆・楷書)

「青い小鳥」 競書誌「雪心」3月号中学生1級以下課題より ポイント⚠️ ✔︎『青』•••横画は等間隔です。上部と下部デ中心をしっかり通したいです。 ✔︎『い』•••上部を揃えましょう。 ✔︎『小』•••左右対称を意識しましょう。 ✔︎『鳥』•••横画は等間隔です。7画目の最後は少し膨らみながら内側に入ります。4つの点も等間隔に書きましょう。 (五郎川千香子/京都・御所南教室) 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「青い小鳥」では、四文字を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【青】の書き方はこちら >【い】の書き方はこちら >【小】の書き方はこちら >【鳥】の書き方はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を

-

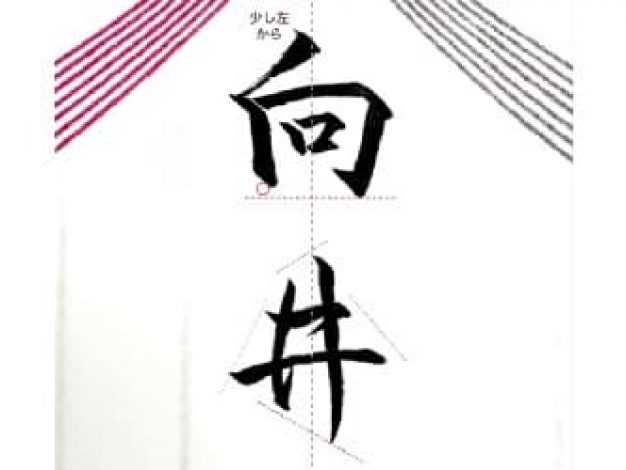

【硬筆・ペン習字】「向井」(筆ペン)の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

【向井】さんを筆ペンで書きました。 「向」1画目は2画目に向けて払います。 中はバランスよく空間をあけたいです。 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 硬筆・ペン字についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >硬筆・ペン字の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube

-

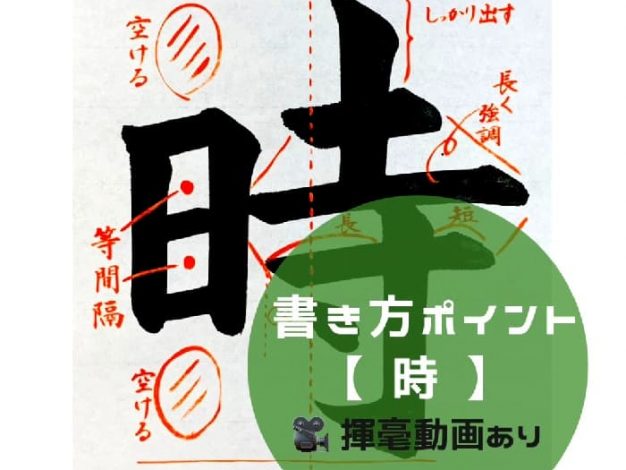

【書道/習字】「時」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【時】の書き方 書く字はいつも僕の気分で決めてるんですが、ようやく「時」を書く時が来ました!! 🎬揮毫動画は1.3倍速です。 〈アドバイスplus〉 ① 「日」は縦に細長くします。横画はわずかに右上がりにします。 ② 「寺」の3本ある横画のうち、2本目を最も長くして強調します。 2本目を短くして、3本目を最長にして書かれる字例をよく目にしますので気を付けましょう🤔 ③ 「寸」の縦画は「土」の縦画より右側から書き始めます。線1本分右側くらいです。 ④ 最終画の点は8画目始筆部より内側に書きましょう。 ⑤ 全ての横画の右上がりの角度はだいたい揃えるとより整って見えますよ。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を

-

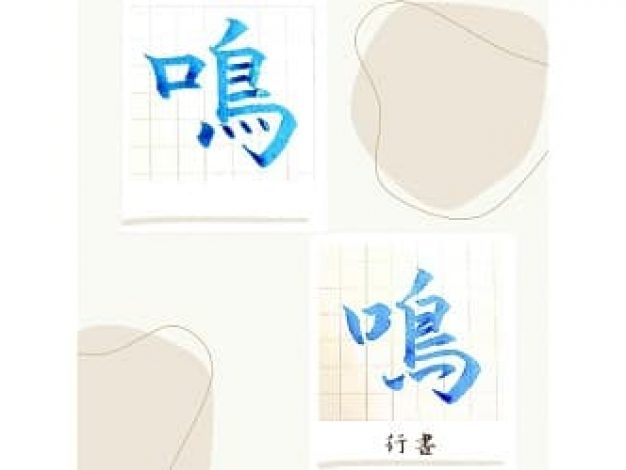

【硬筆・ペン習字】「鳴」(楷書と行書)の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

【行書と楷書を書き比べ】「鳴」 「鳴」は、「口」は中央よりもやや上になるように書きます。 「鳥」の横画は等間隔にして、4つの点はやや右上がりになるように書きました。 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 漢字の書き方(硬筆)についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字(硬筆)の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube

-

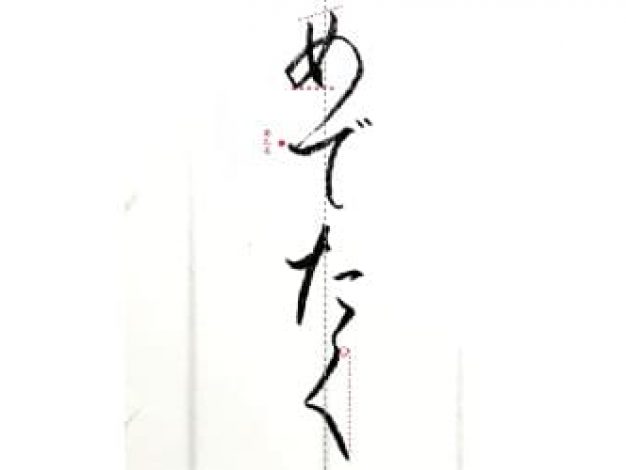

【硬筆・ペン習字】「めでたく」(筆ペン)の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

連綿もいれて「めでたく」を筆ペンで書いてみました。 極細を使っています。 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 硬筆・ペン字についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >硬筆・ペン字の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube >

-

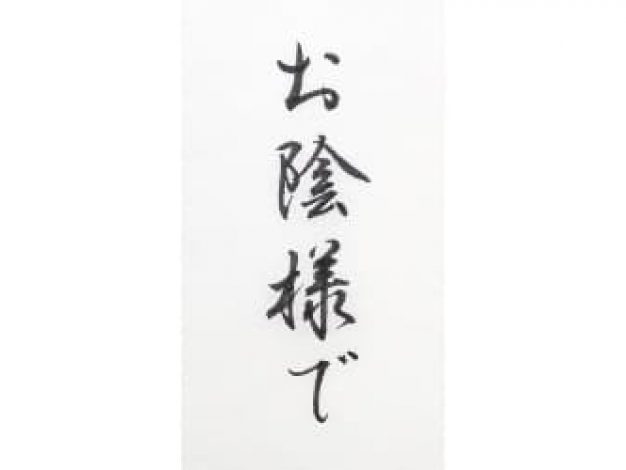

【書道/習字】「お陰様で」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・小筆・行書)

『お陰様で』 お世話になった人に対して感謝の気持ちを表現するのに使う「お陰様で」を書いてみました✍️ 行書は書き方がたくさんあるので楽しいです😊 (五郎川千香子/京都・御所南教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube >書道教室インスタグラム

-

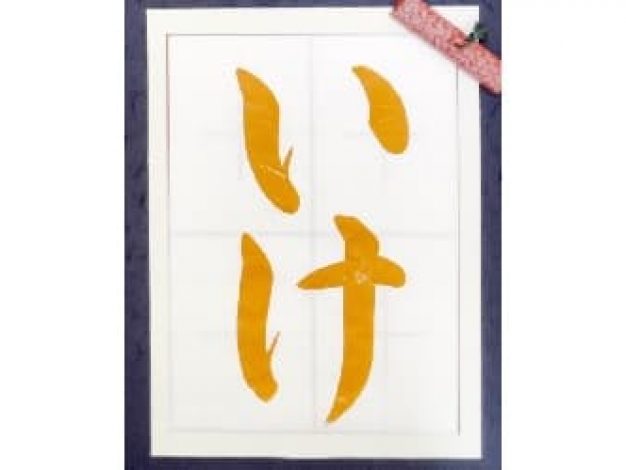

【書道/習字】「いけ」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

「いけ」 競書誌「暁」3月号小学1年課題より 教室終わりに余った朱液でどっしりとした「いけ」を書いてみました😊 ポイント⚠️ ✔︎『い』•••直線ではなく、やや丸みがほしいです。方向は二画ともほぼ同じです。上部は揃えましょう。 ✔︎『け』•••2画目と3画目は2対1で交わります。3画目は垂直に進み、最後に左下中心に向かって払いましょう。 (五郎川千香子/京都・御所南教室) 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「いけ」では、二文字を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【い】の書き方はこちら >【け】の書き方はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。