ブログ

Blog

-

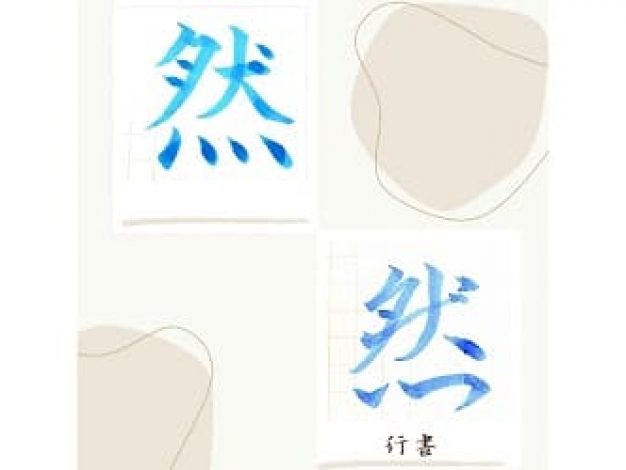

【硬筆・ペン習字】「然」(楷書と行書)の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

【行書と楷書を書き比べ】「然」 突然 必然 当然 全然 依然 自然など いがいと使いますね😳 硬筆書写検定の第二問でも過去に8回は出題されています。 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 漢字の書き方(硬筆)についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字(硬筆)の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >

-

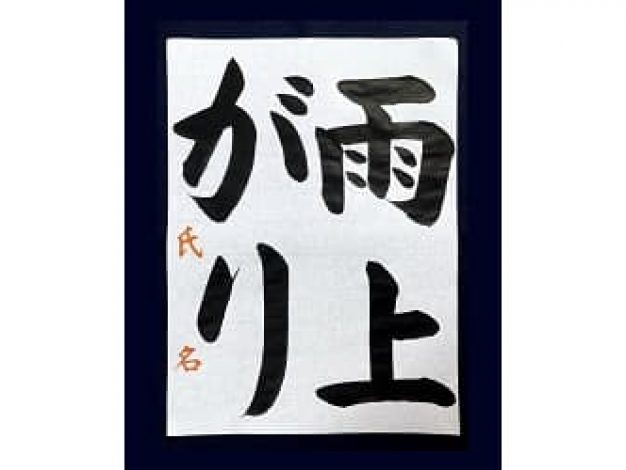

【書道/習字】「雨上がり」の書き方とコツ&お手本(毛筆・大筆・楷書)

「雨上がり」 競書誌「雪心」4月号小学4年課題より 課題は「雨あがり」ですが、漢字に変えてみました😊 ポイント⚠️ ✔︎『雨』•••4つの点の大きさ角度に最後まで注意しましょう。 ✔︎『上』•••1画目は中心線上に長く書きましょう。 ✔︎『が』•••1画目と3画目の間の空間はしっかり取りたいです。 ✔︎『り』•••縦長の字形ですが、少し膨らみがほしいです。 (五郎川千香子/京都・御所南教室) 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「雨上がり」では、四文字を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【雨】の書き方はこちら >【上】の書き方はこちら >【か】の書き方はこちら ※【が】の書き方はまだ投稿していないため、代わりに【か】の書き方を載せています。 >【り】の書き方はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら

-

【硬筆・ペン習字】「中島」(筆ペン)の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

「中島さん」 島はバランスをとりづらいですね。 「白」の部分を小さめに書き、 「山」の下は空間を空けたいです。 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 硬筆・ペン字についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >硬筆・ペン字の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >

-

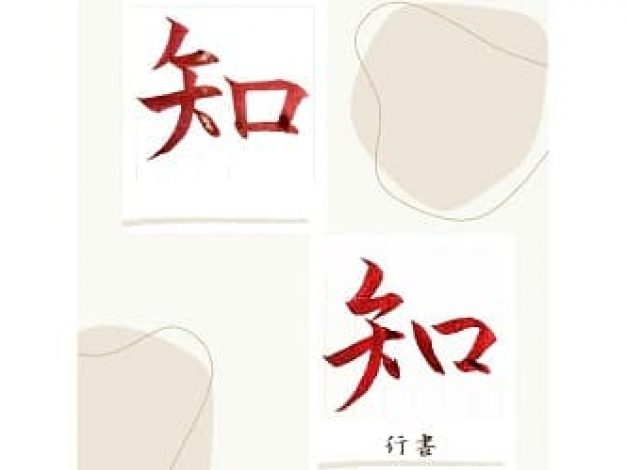

【硬筆・ペン習字】「知」(楷書と行書)の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

【行書と楷書を書き比べ】「知」 「やへん」の3画目の横線を左に長く突き出してメリハリをつけます。 右端は揃えます。 旁の「口」は上下の空間を大事に。 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 漢字の書き方(硬筆)についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字(硬筆)の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >

-

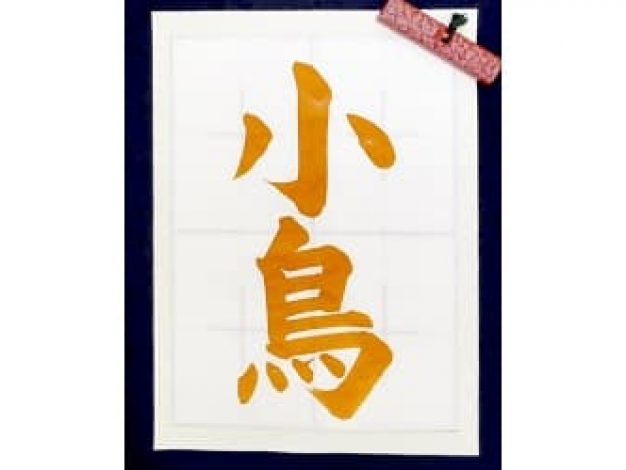

【書道/習字】「小鳥」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

「小鳥」 競書誌「雪心」4月号小学3年課題より ポイント⚠️ ✔︎『小』•••1画目は中心線上に長く、最後は次画に向かって45度の角度ではねます。2画目と3画目は同じ高さに書きましょう。 ✔︎『鳥』•••横画は全て等間隔に空けましょう。7画目の縦部は膨らみながら内側に長く書きましょう。4つの点の間隔も均等です。 (五郎川千香子/京都・御所南教室) 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「小鳥」では、二文字を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【小】の書き方はこちら >【鳥】の書き方はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >

-

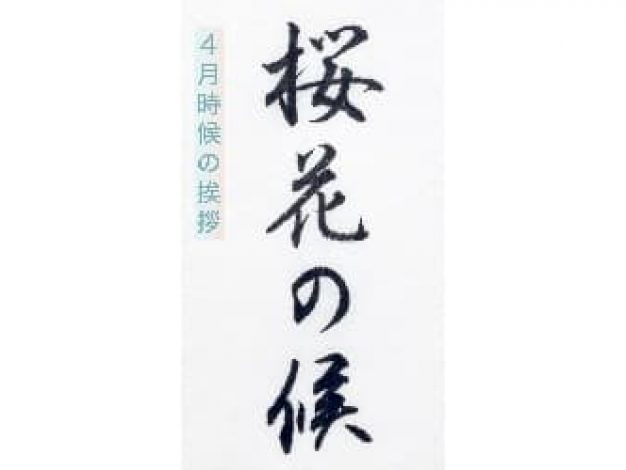

【書道/習字】「桜花の候」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・小筆)

『桜花の候』 4月の時候の挨拶です。 桜の花が咲く季節を意味します。 4月上旬に使えるので、ぜひ使ってみてください🌸 (五郎川千香子/京都・御所南教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube >

-

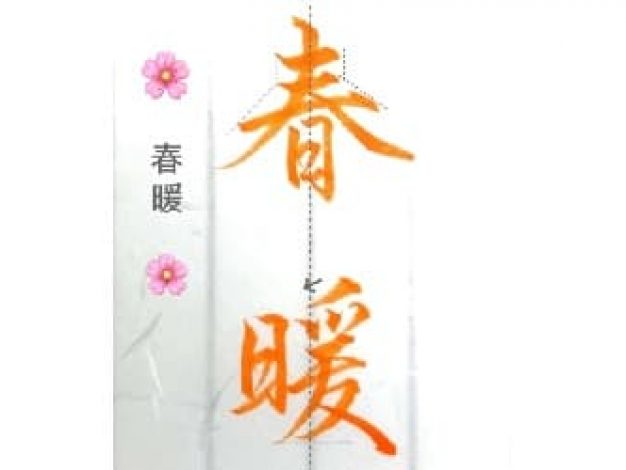

【硬筆・ペン習字】「春暖」(筆ペン)の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

4月に使う時候の挨拶「春暖の候」 春っていう字好きです🌸 払いがある字って気持ちよく書けます😌 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 硬筆・ペン字についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >硬筆・ペン字の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube

-

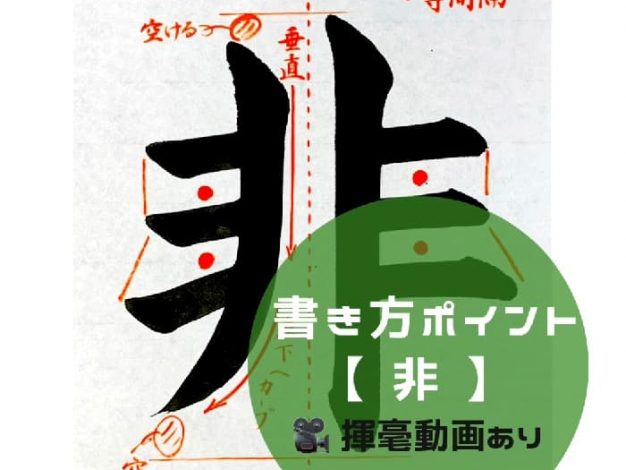

【書道/習字】「非」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【非】の書き方 ずっと書いていると変な形に見えてきたので、漢字の成り立ちを調べてみました🤔 「非」は、飛ぶ鳥の羽を表す文字が2つ互いに背き合う形をかたどってできた象形文字。 そむくの意味、さらには否定の意味を表すようになったそうです! ほえぇ〜知らんかった! 文字の成り立ちを調べてみるのも面白いですね✨ 🎬揮毫動画は1.2倍速です。 〈アドバイスplus〉 ① 1画目は長く垂直に進んで滑らかに左にカーブして払います。 ② 横画は左右で高さをそろえます。 また、右上がりをきつくしない方が、左右でバランスが取れて安定した形になります。 ③ 左右のパーツの中心からの距離はほぼ同じ。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆

-

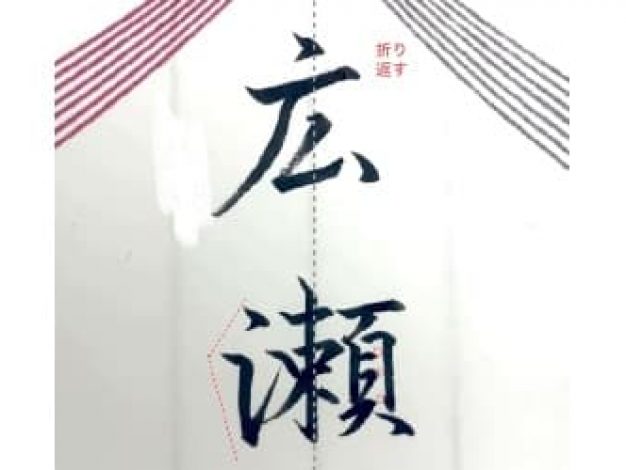

【硬筆・ペン習字】「広瀬」(筆ペン)の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

「広瀬さん」 行書で書きました😌 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 硬筆・ペン字についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >硬筆・ペン字の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube >

-

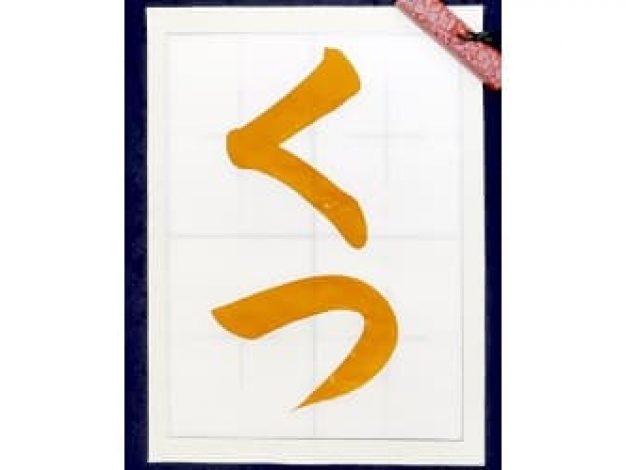

【書道/習字】「くつ」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

「くつ」 競書誌「雪心」4月号小学1年課題より 墨をたっぷり使って大きく堂々と書きましょう😊 ポイント⚠️ ✔︎『く』•••スタートは中心よりやや右側です。半分まできたらしっかり止まり、右下へ長めに進みましょう。 ✔︎『つ』•••はじめはやや右上がりです。大きく腕を動かし最後は中心に向かって払いましょう。 (五郎川千香子/京都・御所南教室) 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「くつ」では、二文字を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【く】の書き方はこちら >【つ】の書き方はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。