「03.書き方(漢字・毛筆)」の記事一覧

-

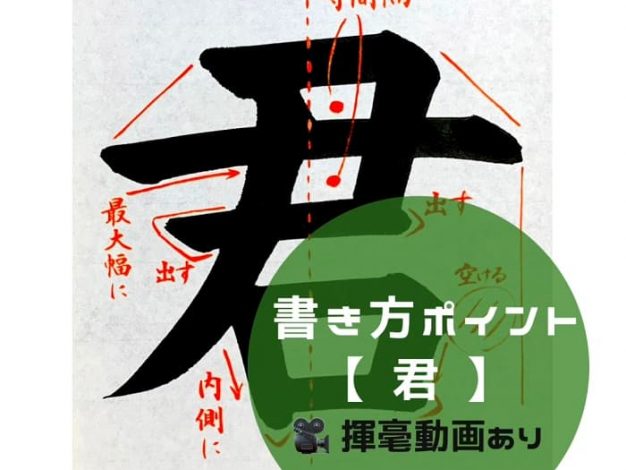

【書道/習字】「君」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【君】の書き方 今年の大河ドラマ「光る君へ」も話題ですので、君(クン、きみ)を書いてみました☺️ 🎬揮毫動画は1.2倍速です。 〈アドバイスplus〉 ① 1~3画目の始筆部の位置が異なります。 特に3画目の位置がポイントです!1画目よりさらに左側からです。 → 4画目の左払いと交差した時、3画目始筆部が出るようにするためです。 ② 4画目は中心より左側から書き始めます。 ③「口」は中心より右側にあります。また、大きく見えやすい字なので気をつけましょう。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区)

-

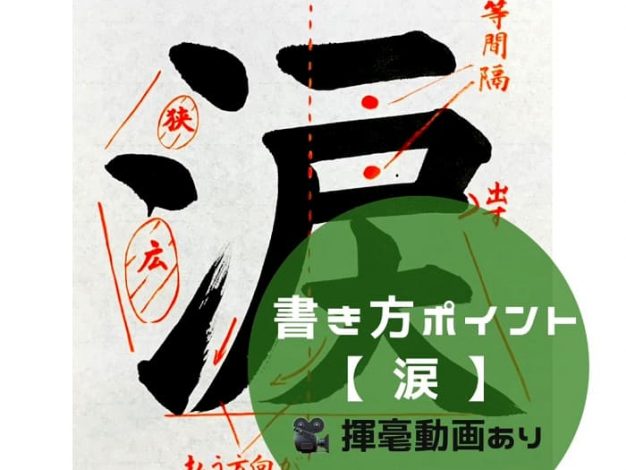

【書道/習字】「涙」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【涙】の書き方 韓国ドラマ「涙の女王」観てますか? 僕は週末の配信が楽しみでしかないです🤩 一気見できるなら、休み2日あれば見終えちゃいそうです😆笑 🎬揮毫動画は1.2倍速です。 〈アドバイスplus〉 ① 「氵(さんずい)」は幅を狭くし、右側の「戻」をゆったり書けるスペースを作りましょう。 ② 「大」が潰れすぎた形にならないように。 ③ 「氵(さんずい)」と「戻」の下部は、だいたい揃えます。 ④ 最終画の終筆部は「戸」より外に出します。つまり、終筆部の上部が空きます。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区)

-

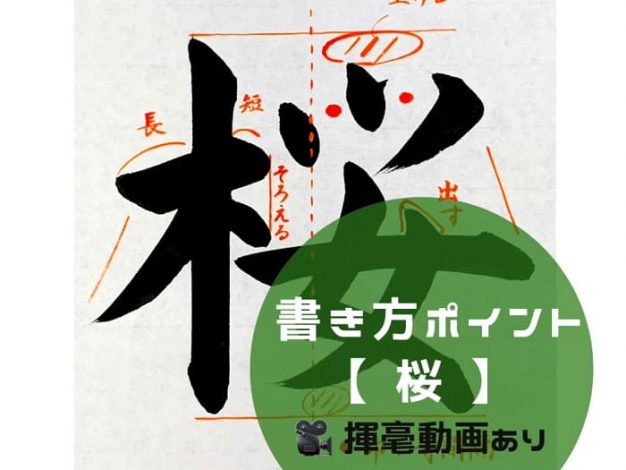

【書道/習字】「桜」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【桜】の書き方 やっと桜開花しましたね🌸 🎬揮毫動画は1.3倍速です。 〈アドバイスplus〉 ① 木偏の4画目の大きさや位置に気をつけましょう。大きくなりすぎたり、下がり過ぎたりすると、最終画の長い横画と衝突してしまいます。 ② 右側「ツ+女」は木偏より背を低くします。 ③ 「女」の部分について。 ▶ 上部の「ツ」の真ん中の点を、「女」の中心線と考えましょう。 ▶ 「く」の折れ部の位置に注目。ひらがなの時のように左には張り出しません。張り出しを抑えましょう。 ▶ 折れの後は、7画目(「ツ」の左払い)の位置まで進んで止めます。また、木偏の縦画の終筆部と高さをそろえると綺麗です。 ▶ 左払いは、弧を描くように書きます。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら

-

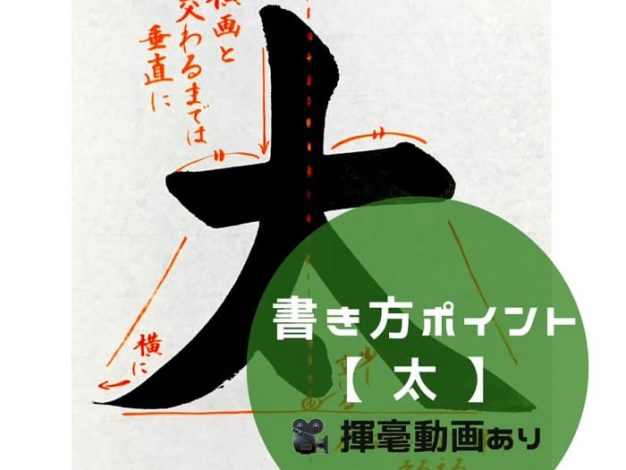

【書道/習字】「太」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【太】の書き方 10歳下の弟の大学卒業式と引越し手伝いの前後に行った旅で太りました🫨 食べ過ぎました💦 ダイエットしなきゃ。 男の子の名前にもよく使いますよね🤔 🎬揮毫動画は1.2倍速です。 〈アドバイスplus〉 ① 左右の払いを最大幅にするため、1画目の横画が長くなりすぎないように気をつけましょう。 ② 左払いの最後は左横に向けるように払います。左に張り出せるようにしたいですね。 ③ 最終画の点と2画目の始筆部との位置は縦にそろえます。 ※リズム良く、左右の払い・点を書きたかったので早くも2画目で墨継ぎしました。 大きく書かない場合は墨継ぎなしでも良いと思います😊 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を

-

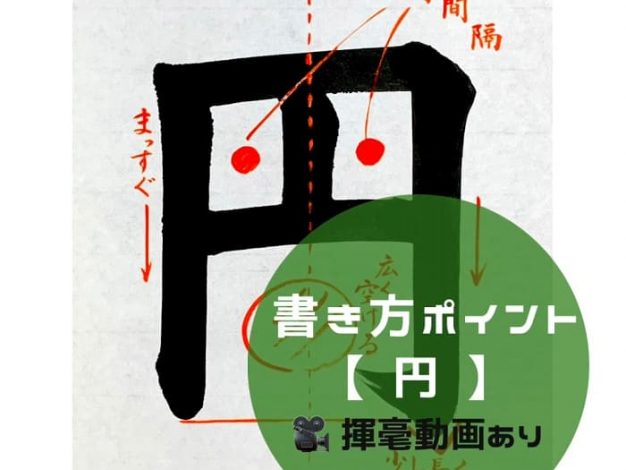

【書道/習字】「円」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【円】の書き方 日本の貨幣の単位。 金額を書く時に活かしてくださいね☺️ 🎬揮毫動画は1.3倍速です。 〈アドバイスplus〉 ① 概形は縦長な長方形です。正方形にならないようにしましょう。 ② 両側の長い縦画は真っ直ぐ。傾いたり、反ったりしないように気をつけましょう。 ③ 最終画は1・2画目の縦線の真ん中辺りから書き始めます。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。

-

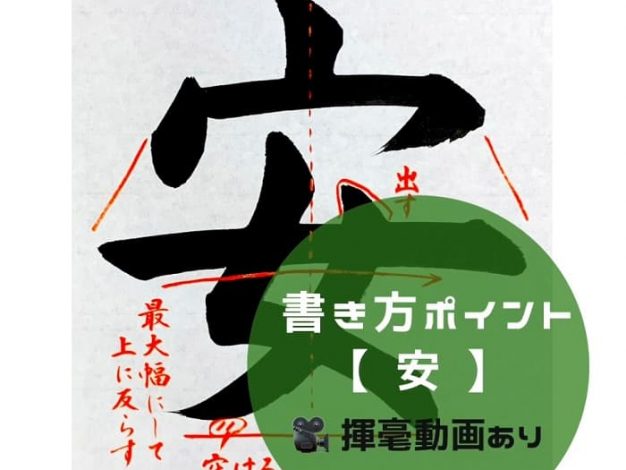

【書道/習字】「安」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【安】の書き方 「女」を良い形で書けるかがポイントです☺️ 🎬揮毫動画は1.2倍速です。 〈アドバイスplus〉 ① 「宀(ウ冠)」は少し幅を狭くし、「女」を最大幅にして書きます。 ② 「女」について。 ▶ 中心よりやや左から書き始め、約60度方向に進み、約45度方向に折れます。折れ部が、ひらがな「く」ほど左に張り出さないように気をつけましょう。行き過ぎると形が崩れる要因になります。 ▶ 5画目(左払い)は少しカーブさせ、最終画へ向かうように払います。 ▶ 4画目と5画目は中心で交差します。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区)

-

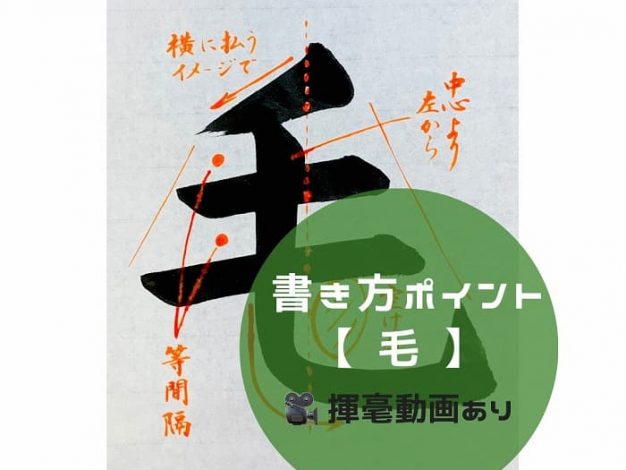

【書道/習字】「毛」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【毛】の書き方 少しずつ暖かい日も増えてきましたが、まだ寒い日もあって毛布は必要ですね☹️ 〈アドバイス〉 ① 1画目は中心よりやや右から書き始め、短く払います。力が抜けないように強く払いましょう。 ② 1~3画目は等間隔にします。 ③ 4画目は中心よりやや左から書き始めます。最初は垂直に書き、カーブして左に張り出すように進んで上にはねます。この時、3画目との間に空間ができるようにします。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について

-

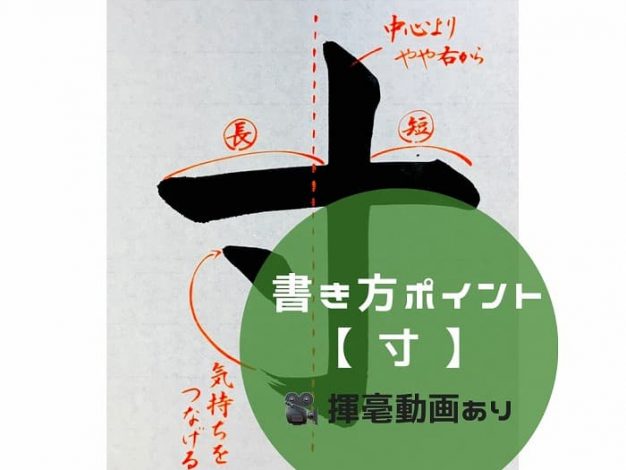

【書道/習字】「寸」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【寸】の書き方 お礼をする際などに、「寸志」と書きますよね☺️ 「寸志」は、「少しの気持ち」や「わずかな厚意」といった意味です。 本来は目上の人から目下の人に贈る場合に使いますので気をつけましょう! 【志】は1つ前の書き方ポイント投稿をご覧ください🙇♂️ ⇒【志】の書き方ポイントはこちら 〈アドバイス+α〉 ① 2画目は中心よりやや右側から書き始め、左上約45度方向にはね、3画目に気持ちをつなげて書きましょう。 ② 3画目は、1画目始筆部と2画目ハネ部を直線で結んだラインより内側に書きます。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区)

-

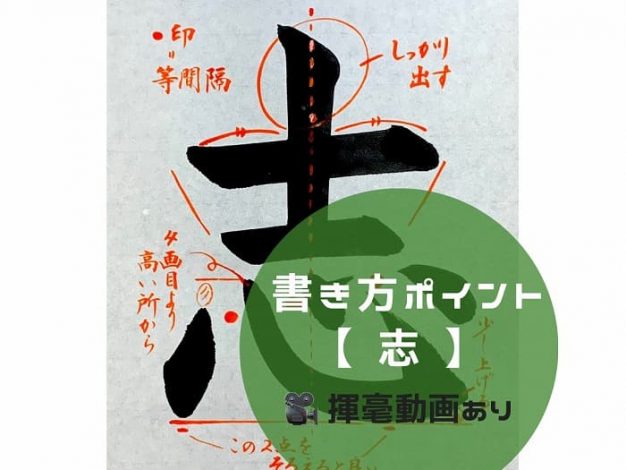

【書道/習字】「志」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【志】の書き方 志は高く! 〈アドバイス〉 ① 下部の「心」は上部の「士」より幅が広いです。「心」の上に「士」がのる形になります。 ② 2画目は1画目の横画を2等分します。また、高い所から書き始めて、横画からしっかり線を出します。 ③ 「心」はやや扁平にします。下部の2個所(画像参照)をそろえられると整った形になります。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について

-

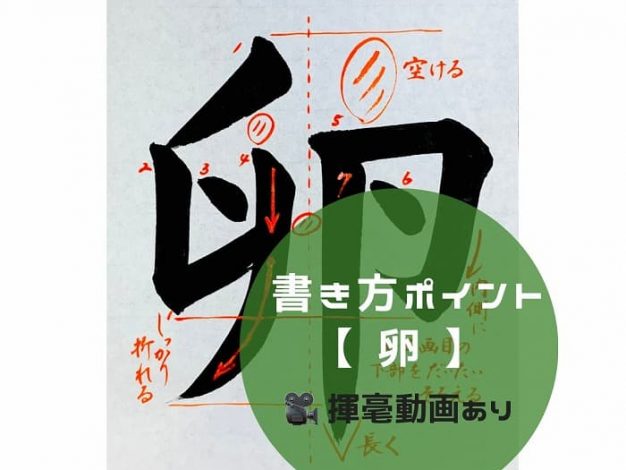

【書道/習字】「卵」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【卵】の書き方 大好物の卵料理は多いです🍳 オムライス、親子丼、卵焼き、天津飯など。 王道のものばかり😅笑 〈アドバイス+α〉 ① 筆順に気をつけましょう。いつ“点”を書くか確認してくださいね。 ② 4画目は2画目と接するまでは垂直に、その後はゆっくりカーブさせて左下へ払います。 ③ 5画目は1画目より低い所から書き始めます。そのため、上部には空間ができます。 ④ 2画目折れ部と5画目ハネ部はほぼ同じ高さにします(下部をそろえます)。 ⑤ 3・6画目の“点”は同じ高さで同じ大きさで書くと良いと思います。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を