「10.大筆」の記事一覧

-

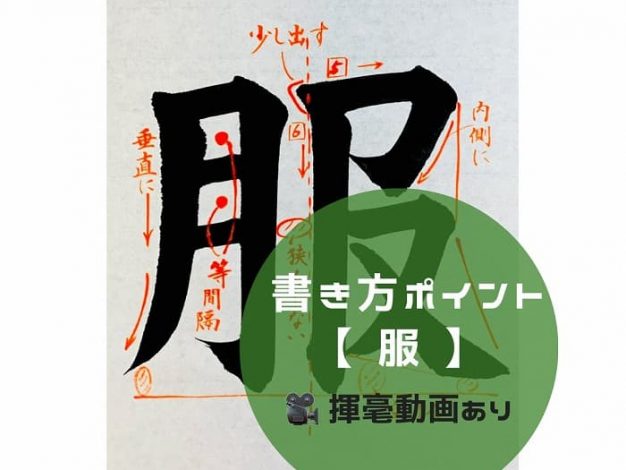

【書道/習字】「服」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【服】の書き方 春らしい陽気なので、お気に入りのPaul Smithの花柄シャツ着ようかな😎 〈アドバイス〉 ①「月」を細長く書きます。1画目は下に払うイメージで。 ② 5・6画目の筆順に注意しましょう。長い縦画は6画目です。 5画目は小さく書き、「又」をゆったり書けるようにスペースを確保します。 ③「又」の下部がどの高さにあるのかよく観察しましょう。図示画像を参照してください。 「又」の右払いをもう少し長くても格好が良いかも🤔 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。

-

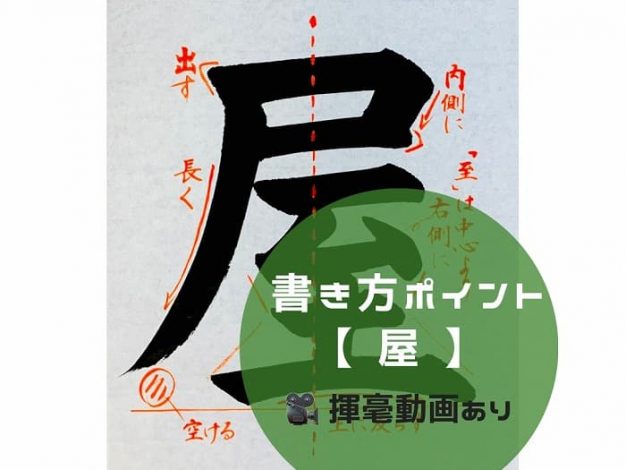

【書道/習字】「屋」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【屋】の書き方 日本橋高島屋の隣に教室があるので、前回の【島】に続き【屋】です! (【高】は過去に投稿済み) >【高】の書き方はこちら >【島】の書き方はこちら ブログの投稿一覧ページだと、縦に「屋島」と並びますね! 屋島(香川県高松市)は、源平合戦の古城場と知られる大きな屋根の形をした溶岩台地です。 〈アドバイス〉 ① 3画目の左払いは、伸びやかに長く払いましょう。 あまり角度は付けず、下方向へ払うほうが「至」とのバランスが取れそうです。 ② 「至」 は中心よりやや右側に寄せます。 「至」単体の場合は縦画が中心にきますが、「屋」の場合は縦画が中心より右側にきます。「至」が右側に寄っていることが分かります。 ③横線の間隔は揃えなくても良いですが、どれも似た間隔だとより整って見えます。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >

-

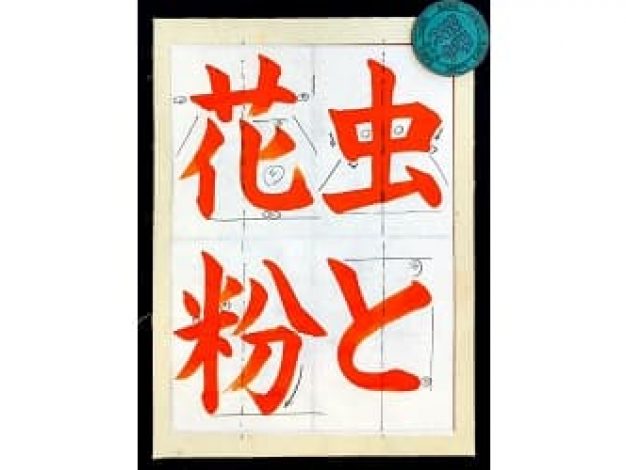

【書道/習字】通信講座の手習い課題の揮毫動画サンプル

通信講座の手習い課題(競書誌「暁」3月号の小学5・6年生の課題より)の揮毫動画の様子です。 🎬こちらの動画は8倍速くらいですが、通信講座の会員や体験の方には、解説音声付きで実際の速度の動画をお送りしています。 朱で課題を書き、黒のペンで文字の形を整えさせるポイントを書き込んでいきます。 他にも、書きながら解説したり、気をつけたい筆遣いを説明したりしています。 【花】の位置が少し高かったです😅 —————————————————- 松本松栄堂書道教室では、遠方にお住まいの方に向けて通信講座(幼児から大人まで)もご用意しております。 体験レッスン(1回2,000円、最大3回まで)もお試しいただけます。 手書き文字を郵送でやり取りする通信添削の形です。 筆遣いや書く速度・文字の形の整え方のポイントなどが分かる「手本揮毫動画」や、 添削する様子を撮影した「添削解説動画」をお送りし、対面の書道教室に近い環境で学んでいただけます。 -通信講座にご興味がある方へ- 通信講座の詳細は下記のページをご覧ください。 >通信講座について (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区)

-

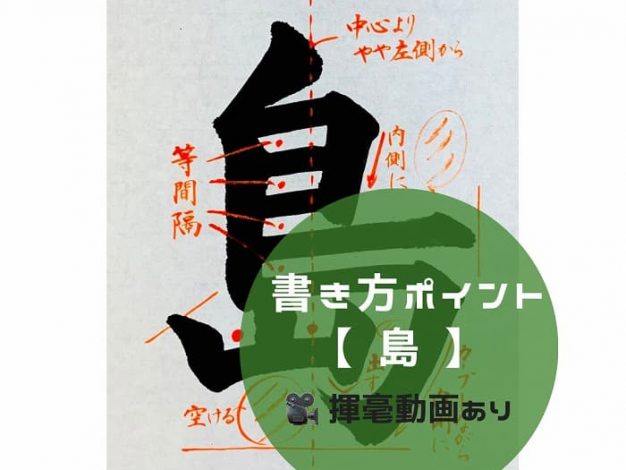

【書道/習字】「島」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【島】の書き方 島国日本🗾🇯🇵 島のつく苗字や地名は沢山ありますよね🤔 使う機会が多い方は、参考にしていただけると嬉しいです(^^) 〈アドバイス〉 ①上部の5本の横線の角度と間隔をそろえます。 ② 6画目の横画は、右側に長く張り出すように書きます。 ③ 7画目「𠃌」の高さをしっかり出して、「山」を書きやすくしましょう。 ④「山」の下を少し空けるため、かなり扁平に書きます。縦画の高低はほぼないです。 ⑤「白」のような部分と「山」は中心より左側にあります。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区)

-

【お知らせ】書道誌「書教」で4月号から手本揮毫を担当します

手本揮毫 ご縁を頂き、書道誌「書教」の4月号から毛筆部(中学楷書A)と硬筆部(小学6年)の手本揮毫を担当することになりました😌 ご縁に感謝です🙇♂️ 以下ホームページから、他の先生方のお手本もご覧になれるようです。 http://www.shokyou.jp/html// (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。

-

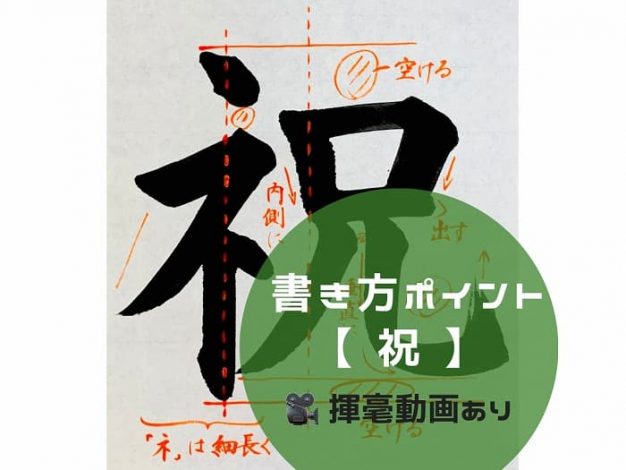

【書道/習字】「祝」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【祝】の書き方 3月に卒園・卒業、入学、就職などのお祝いを贈る方は多いのではないでしょうか☺️ 他にも、結婚、出産、開店、誕生日、引越しなどにも使えます。 〈アドバイス〉 ① 「礻(しめすへん)」は左側に寄せて細長く書きます。そのため、「兄」は「礻」よりも幅が広いです。 ② 「兄」は、2画目折れ部よりやや高い所(2画目横線の延長線上)から書き始め、「口」が大きくなりすぎないように引き締まった形で書きましょう。 ③ 「儿」は「口」と浅く接します。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。

-

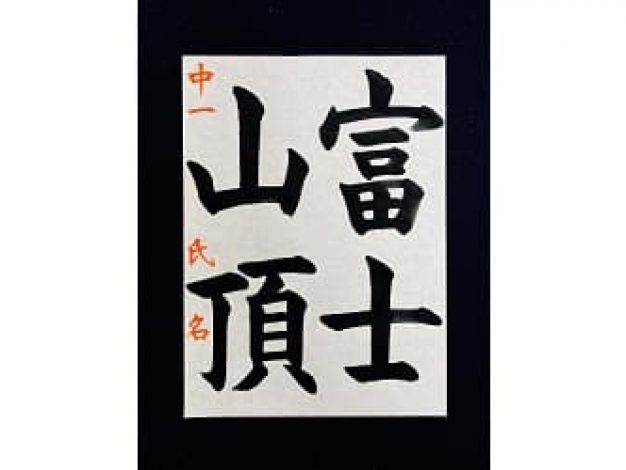

【書道・参考手本】「富士山頂」(毛筆・大筆・楷書)

【富士山頂】 競書誌「雪心」3月号の新・中学生の課題より。 3月上旬に綺麗な富士山頂が撮れたので載せておきます🗻✈️ こんな雲海見たことないです🤩 〈アドバイス〉 【富】・・・ほぼ左右対称の文字。「宀(うかんむり)」の幅をしっかり出し、その内側に「一・口・田」を小さく収めます。 【士】・・・左右対称の文字。1画目の横画を長く強調しましょう。 【山】・・・ほぼ左右対称の文字。3画目の終筆部を少し出します。2画目の折れ部と3画目の終筆部をそろえると美しいです。 【頂】・・・「頁(おおがい)」は「丁」より少し大きく書きます。「頁」の「目」は上部の横画の幅より少し狭くします。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >

-

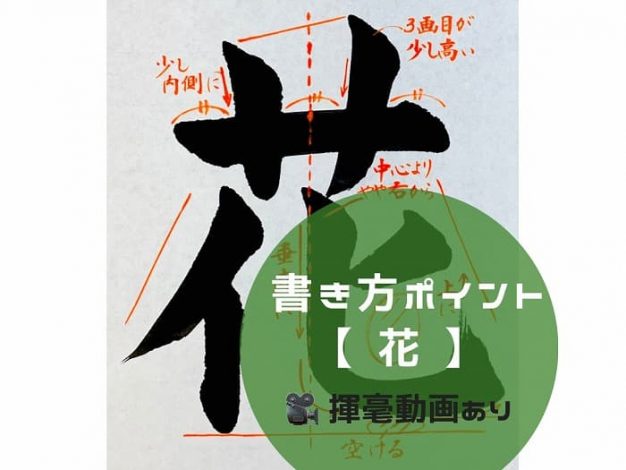

【書道】「花」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【花】の書き方 各地で桜開花の便りが🌸 昨日22日(水)、東京では満開になりましたね! 最後の画像は教室内から撮った桜ですが、良さげに撮れてますか?🤔 教室は3階なので目線が同じ高さで粋です。 〈アドバイス〉 ①文字の概形は台形。草冠より「化」の方が幅広です。 ②草冠の2本の縦画について。 始筆部は高さが異なり、終筆部はだいたい揃えると下の「化」が書きやすくなります。 また、ともに少し内側に向けます。 ③ 「イ」と「匕」の位置関係をよく観察しましょう。最終画が中心よりやや右側にあること、「匕」の下部は「イ」より少し上がっていることがポイント。 ④最終画は「曲がり」という基本点画です。最初は垂直に進み、やや筆圧を弱めながら小さな円弧を書いて右横に進んで上にはねます。 水に浮かぶ鵞鳥のおなかをイメージして書きましょう。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら

-

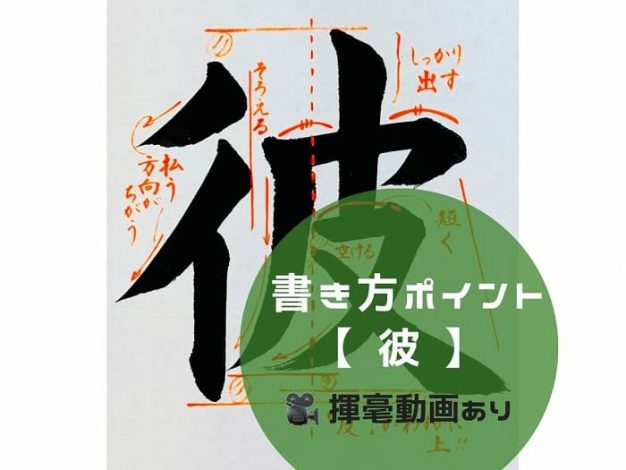

【書道】「彼」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【彼】の書き方 春のお彼岸(3月18日~24日)期間ということでこの字にしました! 「彼氏・彼女」でも良かったのですが😏 〈アドバイス〉 ①「彳(ぎょうにんべん)」の2本の左払いは始筆部を縦にそろえ、払う方向を変えて払います。 ②「皮」について。 ・筆順に注意。最初は左払いからです。書き始め位置は、2画目(「彳」の2本目の左払い)の始筆部と同じ高さくらいから、そして中心線やや左側からです(目安)。 ・5画目の内側へのハネは大きくはねない。(縦画との衝突、空間が狭くなるため) ・2本の左払いは払う方向が異なりますが、下の高さはそろえます。 1本目の払い方は、「月」の1画目のよう最初は垂直に進み、下方で左下に払います。 2本目の払い方は、「友」のように1本目の先端に少しカーブさせて寄せていくイメージで払います。 ・最終画の右払いは、2本の左払いのラインより僅かに下げます(図示画像参照)。 アドバイスが多くなりましたが、少しずつで良いので確認しながら練習してみてくださいね😊 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を

-

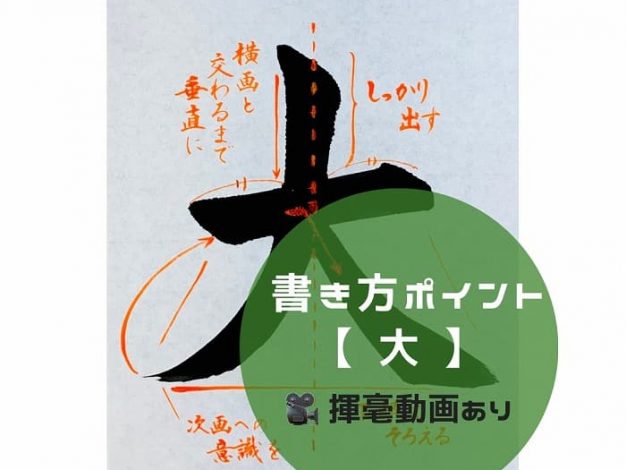

【書道】「大」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【大】の書き方 いつかビッグになりたい🤩 〈アドバイス〉 ①1画目の位置は中央やや上。そうすると、2画目の書き始めをしっかり出す(垂直に長く書く)ことができます。 ② 2画目は横画と交わるまでは垂直に進み、左横方向に線が向くように払います。その後、3画目への繋がりを意識して書きましょう。 ③ 3画目の書き始めは1・2画目の交差点からなので、線の中に隠れています(図示画像参照)。 ④左右払いの僕のイメージについて。 僕の場合は、美しい裾広がりの富士山です。そのため、終筆の方向は水平になるようにしています。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。