「07.参考手本」の記事一覧

-

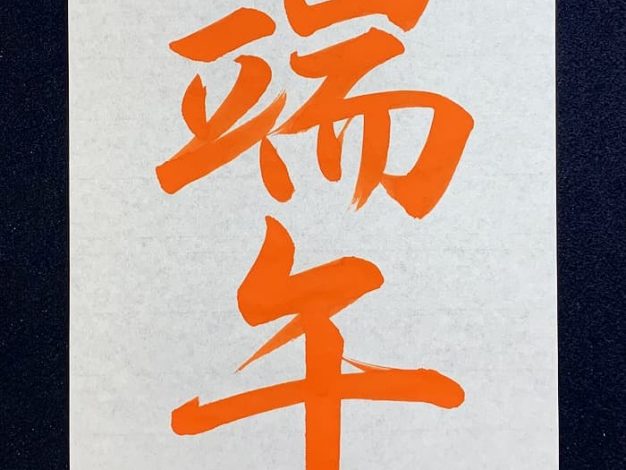

【書道/習字】「端午」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・行書)

【端午】(行書) 本日5月5日は、端午の節句🎏 男の子の誕生と健やかな成長を祝う日です。 ※この日は、こどもの日でもあります。 日本武道館の月刊「書写書道」5月号の中学生課題より。 〈アドバイス〉 【端】・・・概形は台形。「立」の右上払いの始筆部と「而」の折れ部でしっかり張り出します。 【午】・・・1-2画目(連続)から流れを受けた3画目の始筆部が大きくなったり、不自然になったりしないように気を付けましょう。筆圧がポイントです。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について

-

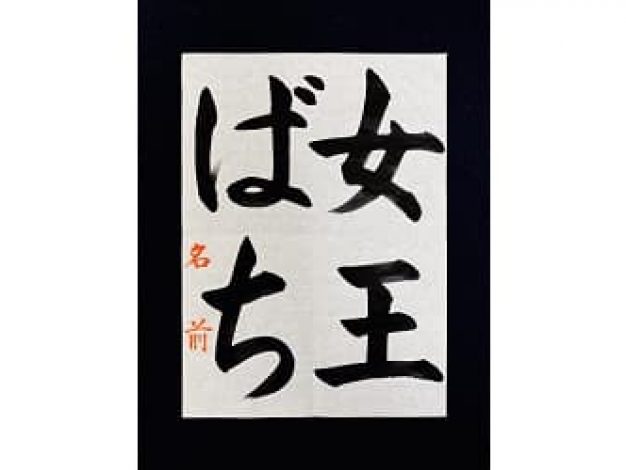

【書道/習字】「女王ばち」(参考手本・毛筆・大筆・楷書)

【女王ばち】 🐝 「女」と「ば」の結びを学ばせたい課題なんだろうな🤔 競書誌「暁」4月号の小学3・4年生の課題より。 〈アドバイス〉 【女】・・・「く」と「ノ」は中心辺りで交差します。「ノ」はやや膨らみながら払うと良いと思います。 他の3文字と大きさが合うように工夫して収めないといけない文字。 僕の場合は、こんな工夫をしてみました。 ・「く」を縦長(スリム)にして高さを出す。 ・「く」の折れ部を中心からあまり離れないようにし、最終画を長く強調。 【王】・・・3本の横画はタイプを変えました。下に反る、直線的、上に反る。それらは等間隔にします。 【ば】・・・左右にある縦線の間隔が狭くなると最後の結びが書きづらくなるので、内側の空間を広くしましょう。 【ち】・・・しっかり高さを出します。下部は小さい「つ」をイメージして書きましょう。 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「女王ばち」では、多字数を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【女】の書き方はこちら >【王】の書き方はこちら >【は】の書き方はこちら ※【ば】の書き方はまだ投稿していないため、代わりに【は】の書き方を載せています。 >【ち】の書き方はこちら

-

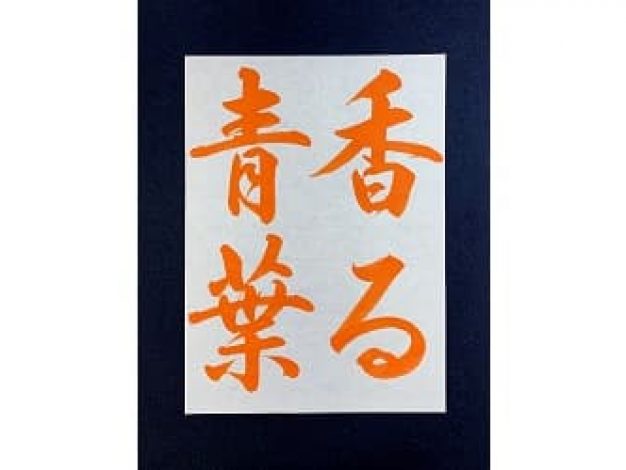

【書道/習字】「香る青葉」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・行書)

【香る青葉】 競書誌「暁」4月号の小学5・6年生の課題(楷書)を行書で書いてみました! 教室で行書を学んでいる方(大人)の手本として書いた時から、これはかっこいい課題だなと思っていたので動画付きの投稿にしました🤩 行書は、様々な書き方があって楽しい✨ 三体(楷・行・草書)字典や書き方のテキストなどに載る字例だけが正解ではないです。 古典臨書をすると、その多様性に触れることができます! 行書が好きという方(臨書未経験者)は、古典臨書にチャレンジするのもありですね👍 もっと楽しくなりますよ! (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について

-

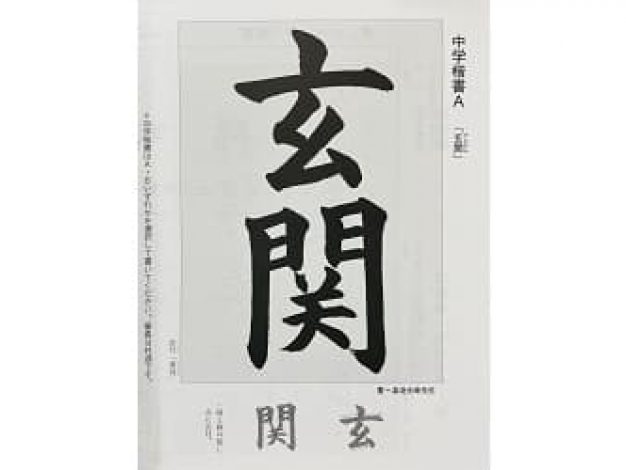

書道誌「書教」2023年5月号に手本が掲載されました

手本掲載 書道誌「書教」5月号 ✤毛筆部(中学楷書A)・・・【玄関】 ✤硬筆部(小学6年)・・・【ハングリーであれ。おろか者であれ。】 硬筆課題は、スティーブ・ジョブズがスタンフォード大学で行ったスピーチでの言葉です。 「関」の字、こんなに傾いてたっけ!? 自分の目で確認する時と印刷物になった時でこんなにちがうのか、、反省😅 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について

-

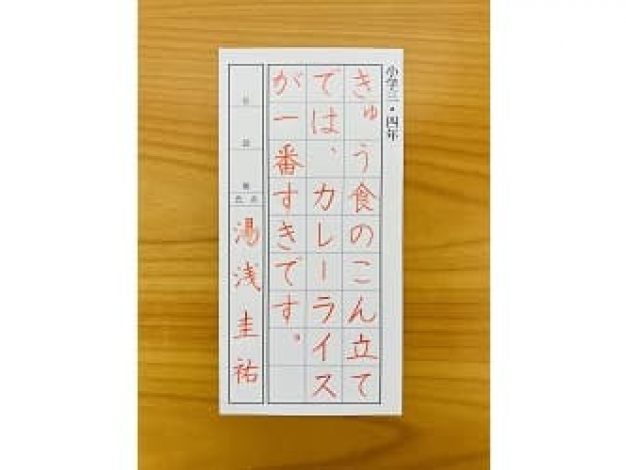

【書道/習字】競書誌「雪心」2023年4月号の小学3年生課題の参考手本

硬筆 競書誌「雪心」4月号の小学3年生の課題より。 カレーって美味しいですよね😋 僕は行きつけのカレー屋に160回以上行ってます🤣 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube >

-

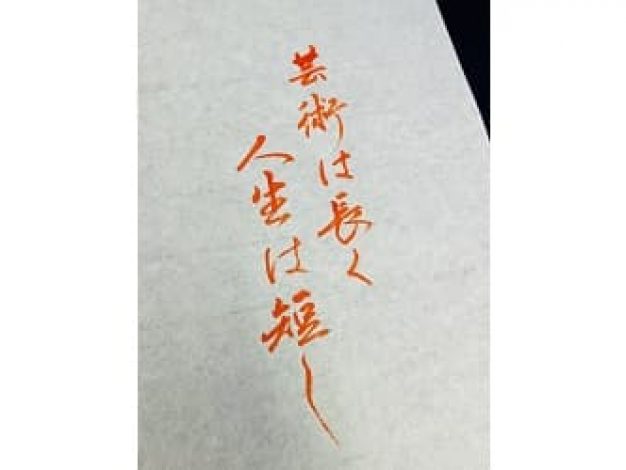

【書道/習字】坂本龍一さんが好んだ言葉「芸術は長く 人生は短し」(小筆・行書)

小筆 坂本龍一さんが好んだ言葉。 【芸術は長く 人生は短し】 (古代ギリシアの医学者ヒポクラテスの言葉) 〈意味〉 人生は短いが、すぐれた芸術作品は永遠に生き残る。だから、芸道に精進しなければならない。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >

-

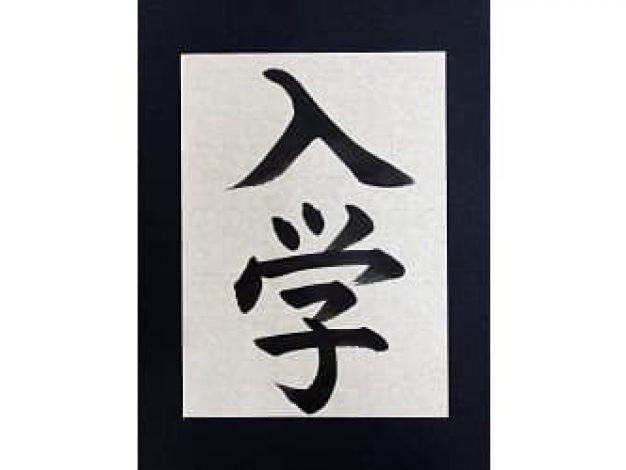

【書道/習字】「入学」(参考手本・毛筆・大筆・楷書)

【入学】 今日は多くの学校で入学式が挙行されたのではないでしょうか🌸 ご入学おめでとうございます🏫🎊👏 先日「卒業」と書いたので、「入学」も書きました😊 〈アドバイス〉 【入】・・・左右の払いの角度は約45度、2画は中心で接します。次の「学」とのバランスを考えて、半紙上部3分の1くらいに収めました。 【学】・・・「子」は上部の冠の中に収まるように書きます。なるべくすらっとした「子」を目指したいですね。 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「入学」では、多字数を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【入】の書き方はこちら >【学】の書き方はこちら (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区)

-

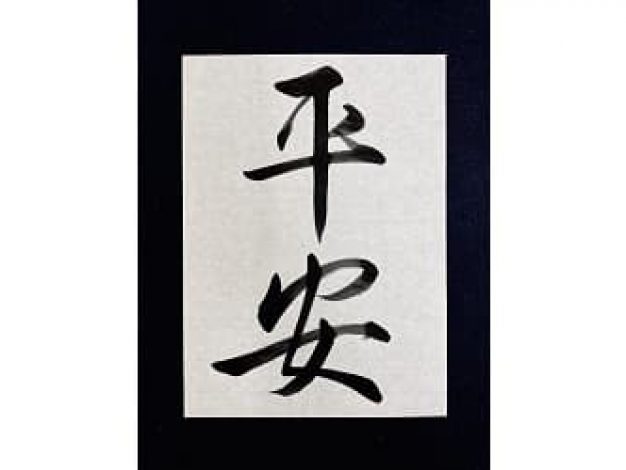

【書道・臨書】王羲之 奉橘帖(平安帖)「平安」(毛筆・大筆・行書)

臨書 王羲之 奉橘帖(平安帖) 「平安」 平安(=無事で穏やかなこと。)はいい言葉ですね☺️ 久しぶりに臨書企画に参加。 今回は、僕の気づいたことを図示してみました!(下記の画像を参照) 〈アドバイス〉 【平】・・・最後の縦画は、中心のやや右側に伸びやかに書きたいですね。 【安】・・・横線や斜線の角度は異なります(平行ではない)。「く」のような部分の高さをしっかり出すことで、字中の空間が広くなってゆったりします。最終画はかなり左に張り出しています。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) #週一枚の臨書課題なのに #参加型書道 @shu_1mai この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら

-

【書道/習字】通信講座の手習い課題の揮毫動画サンプル

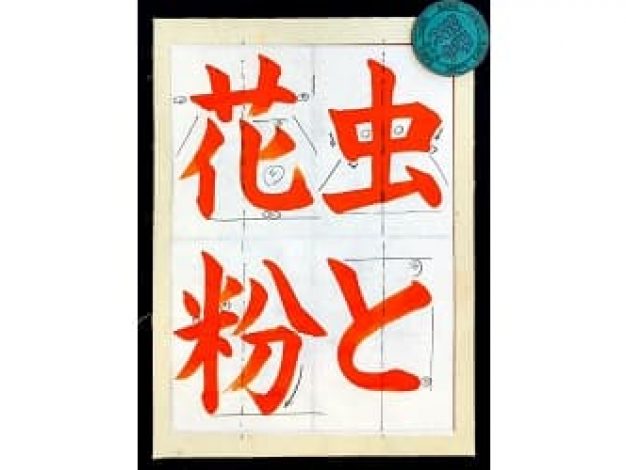

通信講座の手習い課題(競書誌「暁」3月号の小学5・6年生の課題より)の揮毫動画の様子です。 🎬こちらの動画は8倍速くらいですが、通信講座の会員や体験の方には、解説音声付きで実際の速度の動画をお送りしています。 朱で課題を書き、黒のペンで文字の形を整えさせるポイントを書き込んでいきます。 他にも、書きながら解説したり、気をつけたい筆遣いを説明したりしています。 【花】の位置が少し高かったです😅 —————————————————- 松本松栄堂書道教室では、遠方にお住まいの方に向けて通信講座(幼児から大人まで)もご用意しております。 体験レッスン(1回2,000円、最大3回まで)もお試しいただけます。 手書き文字を郵送でやり取りする通信添削の形です。 筆遣いや書く速度・文字の形の整え方のポイントなどが分かる「手本揮毫動画」や、 添削する様子を撮影した「添削解説動画」をお送りし、対面の書道教室に近い環境で学んでいただけます。 -通信講座にご興味がある方へ- 通信講座の詳細は下記のページをご覧ください。 >通信講座について (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区)

-

【お知らせ】書道誌「書教」で4月号から手本揮毫を担当します

手本揮毫 ご縁を頂き、書道誌「書教」の4月号から毛筆部(中学楷書A)と硬筆部(小学6年)の手本揮毫を担当することになりました😌 ご縁に感謝です🙇♂️ 以下ホームページから、他の先生方のお手本もご覧になれるようです。 http://www.shokyou.jp/html// (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。