「03.書き方(漢字・毛筆)」の記事一覧

-

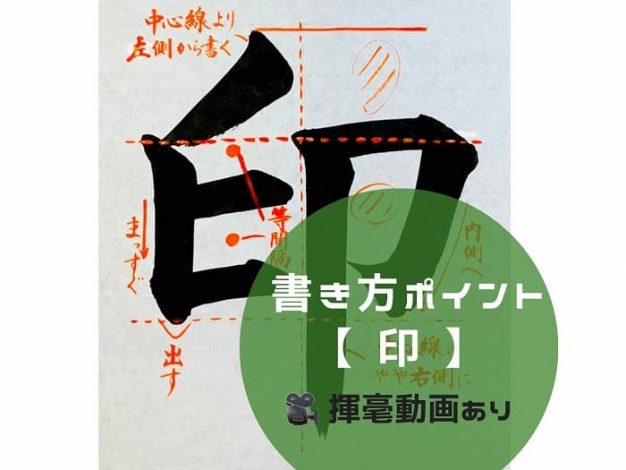

【書道】「印」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【印】の書き方 教室で使っている競書誌の課題に「印」字があったので、書き方ポイント投稿にしてみました😌 次回は【葉】にしようかなと👍 〈アドバイス〉 ① 1画目の左払いは短いですが、力強く書きましょう。 ② 3画目の横画は、2画目始筆部の少し下から書き始め、1画目左払いとの間隔を空けます。 ③ 3・4画目の横画は少し右上がりにして平行ですが、上がりすぎには注意です。ちょっと上がったかなという程度がちょうど良いです。また、中心線少し手前で止めます。 ④左右の高さを揃えると形が整います。2画目始筆部と5画目横部の、2画目終筆部と2画目ハネ部の高さです(画像参照)。 ⑤幅のある文字です。2画目と5画目折れ部の位置はどこが適切なのよく観察しましょう。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にも書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区)

-

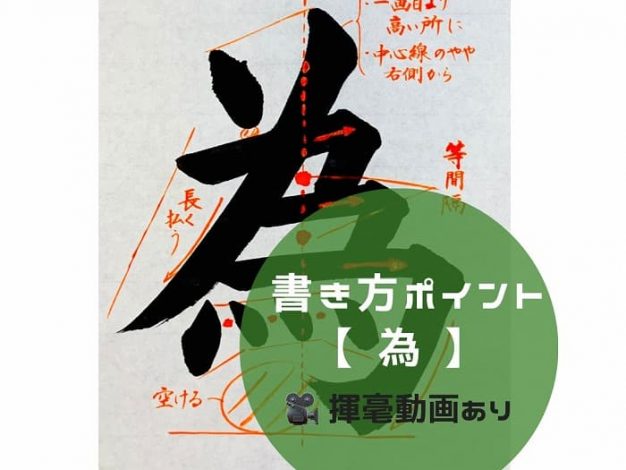

【書道】「為」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【為】の書き方 〈アドバイス〉 ① 2画目は日本刀のように長く書きます。払う角度は約45度。 ② 3本の横部の角度は、下の点画になるにつれて緩やかに(画像参照)。 ③階段状の部分の幅が広くなりすぎないように気をつけましょう。横幅ある文字ですが、太りすぎには注意。 ↑ココがポイント! ④最後の4つの点は5画目の横部に近づけます。点の大きさに違いがあるので、よく観察しましょう。大・小・小・中くらいです。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にも書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >

-

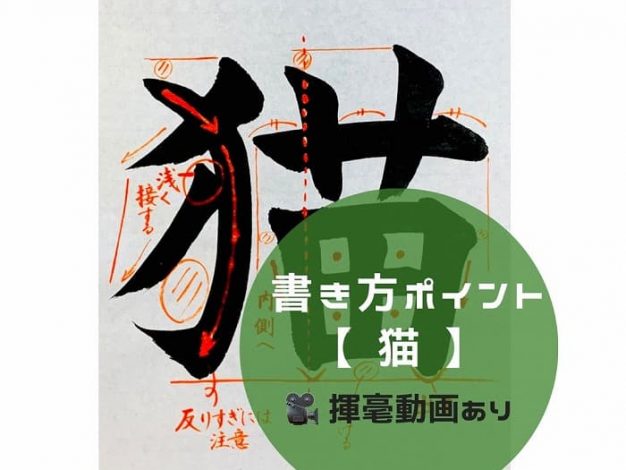

【書道】「猫」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【猫】の書き方 先日、山種美術館で竹内栖鳳《班猫》を観たので。 〈アドバイス〉 ①「犭(けものへん)」と「苗」の上部の高さはほぼ同じ。「田」の下部は少し空けます。 ②「犭」について。 書き順を確認しましょう。上の左払い→反り→下の左払いの順です。 2画目の書き方は、直線で右下に進んだら(1画目の左払いを通過したら)右側に反らします。 (画像参照)。 2つの左払いは、払う角度が異なり、下の方が少し長いです。 ③「田」の4つの窓の大きさはほぼ同じに。パッと見て、揃っていればOK。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にも書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。

-

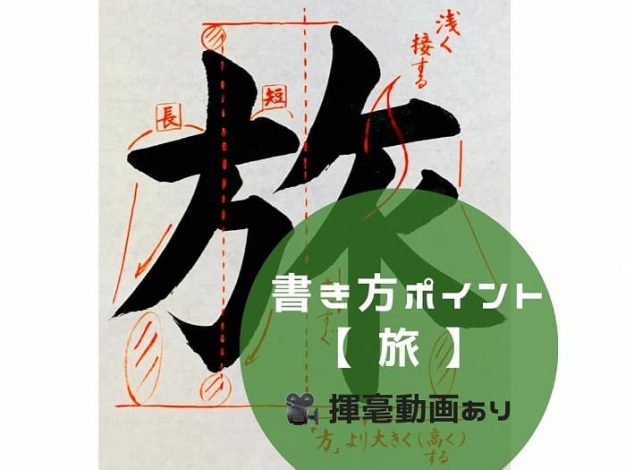

【書道】「旅」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【旅】の書き方 美しい「旅」を書き、素敵な旅を。 少し前に家族で屋久島に行って来ました! 全日程晴れて良い思い出になりました。 〈アドバイス〉 ①「方」の3・4画目の書き順を確認しましょう。 ② 3画目の短い横画は、真横 or 少し右下に下げます。 また、3画目折れてからと4画目左払いの角度は異なります。ずっと延長していくと広がりますよ。 ③ 6画目は、2画目と同じ高さに書きます。 ④ 4画目左払いと10画目右払いとは、下のラインをだいたい揃えると綺麗にいくかもしれません。 (僕のは最終画が少し下になってますが。。) ⑤「方」に基準線—–を書きました。バランスを取る際に参考にしてくださいね。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にも書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら

-

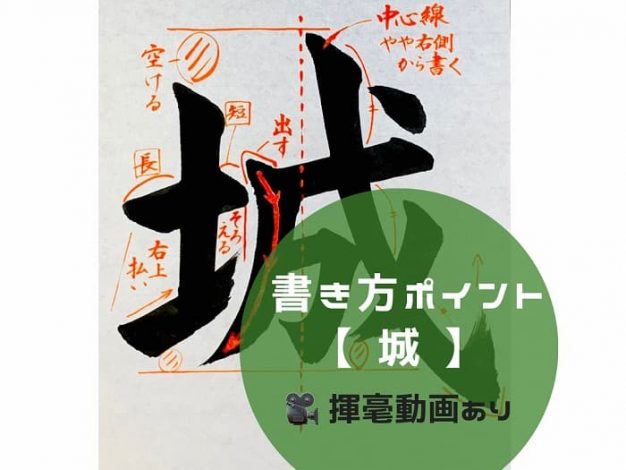

【書道】「城」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【城】の書き方 そこそこ納得のいく「城」が書けました! 〈アドバイス〉 ① 4画目は、内側に少し反って左下へ払います(画像参照)。反りすぎると、5画目以降の点画が右にズレてしまうので注意が必要です。 ② 5画目は、1画目の延長線上に書くと良い。 ③ 6画目は、5画目の二分の一弱の幅で書きます。 ④ 7画目の反りは、最長にして3等分にします(画像参照)。伸びやかに書きたいです。 また、6画目の折れ部と少し重なるくらいであれば問題ないですが、思いっきりぶつかるのは良くないと思うので、反り具合に気をつけましょう。 ⑤ 3画目の右上払いを除いて、横画の角度はほぼ平行にすると美しさが増します。 ⑥ 墨継ぎについて。 僕は運筆の流れ(気持ちのつながり)も考えながら書いています。 7画目のハネ後、墨継ぎをした方が残りの点画が書きやすくはなりますが、今回は流れを大切にして敢えて墨継ぎをしませんでした。 また、8画目の先は少し割れましたが、このくらいであれば問題ないことも示したかったのです。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にも書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >

-

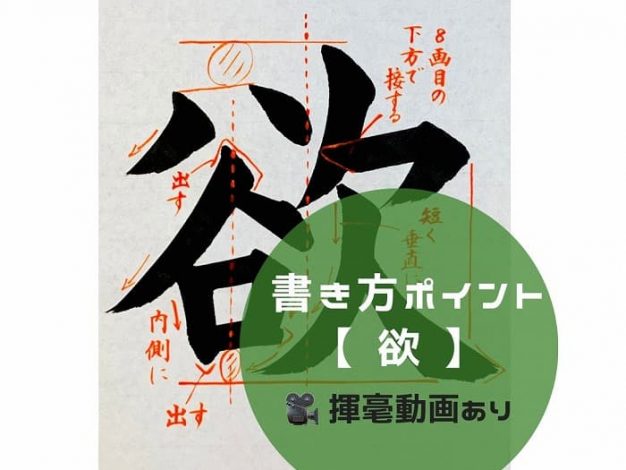

【書道】「欲」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【欲】の書き方 いま、皆さんは何の欲が強いですか? 食欲?物欲?睡眠欲?自己顕示欲?出世欲? それとも、文字を綺麗に書きたい欲ですか?←これだともの凄く嬉しいです!! 僕は一年中、美味しいもの食べたい欲強め(^_^;) 〈アドバイス〉 ①思っているより字幅のある字形。左側の「谷」より右側の「欠」の方が高さがあります。「谷」:「欠」の幅は1:1 。 ② 1画目と3画目の払いの角度はわずかに異なります。イメージとしては、行にんべんの2つの払いです。 ③ 9画目の幅は狭めに。その折れ部のラインより最終画の右払いを外へ出すため。 ④ 「欠」の人の位置について。 「欠」が旁(つくり:漢字の右側)となる時と「欠」字の時とでは、「人」の位置が異なります。 今回の場合、8・9画目に対して中央に書くのではなく、中心線に寄せて(8・9画の接点の下あたりに)書きます。 ⑤ 10画目(「人」の左払い)は、最初短く垂直に進んでから払います。横画の無い「大」などと同じ払い方です。 ⑥最終画は、10画目に対して上の方(垂直部から左下へ方向が切り替わるあたり)から書き始めます。角度は約60度で払います。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にも書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。

-

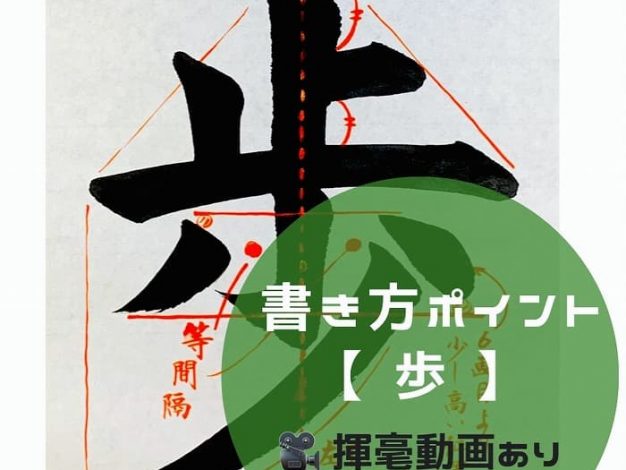

【書道】「歩」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【歩】の書き方 小学生の頃の成績表は「あゆみ」でしたね。 〈アドバイス〉 ①意外と背の高い文字の形です。 ② 「止」は扁平に。3画目は2画目と同じ位の高さから書き始め、4画目は長く上に反らします。 ③中央の2本の縦画は、中心線上にまっすぐ縦に通しましょう。 それらの長さは、5画目(下の縦画)をわずかに短くすると良いです。同じ長さでも良さそうですが、僕は「小」の空間の大きさが気になりました。→下部の形が緩むような気がします。 ④ 5画目のハネ部と最終画は、少し空けます。ほんのわずかに重なるのはありだと思いますが、極力回避したい。 ⑤もう少し格好良く書きたい方へ。 「小」の左右の点画をもう少し内側に配し、最終画を直線的に払うとスタイル良くなります。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にも書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区)

-

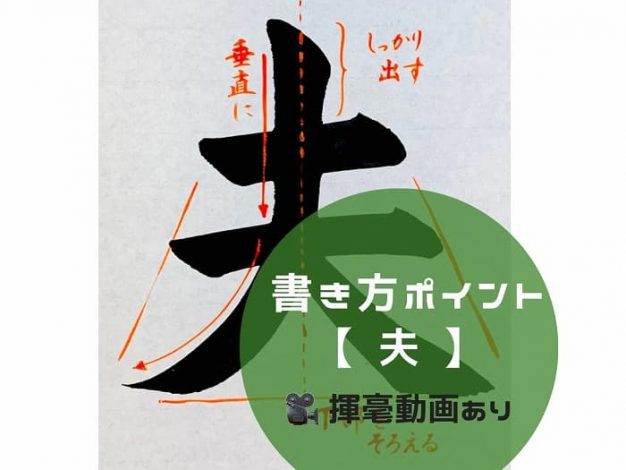

【書道】「夫」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【夫】の書き方 ポイントは3画目です! 〈アドバイス〉 ① 1・2画目は、漢数字の「二」ほど長短の差はありません。1画目はある程度、長さがあった方が良いです。 ② 3画目の払いの方向に気をつけましょう。真っ直ぐ下り、左横へ向けて払うタイプの左払いです。 これは「大」や「美」などにも使えます。 ③左右の払いは伸びやかに。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にも書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >

-

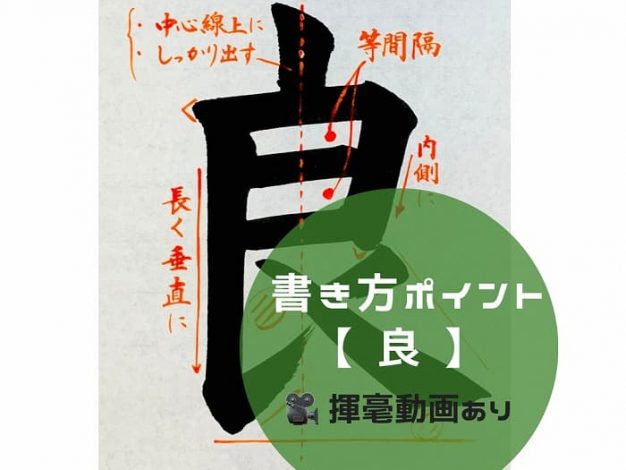

【書道】「良」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【良】の書き方 小学4年生で習う漢字です。 この字がお名前につく方もいると思います。 〈アドバイス〉 ① 「日」の幅(横画の長さ)と縦部の内側への向け具合に注意です。 ② 2画目縦部の終筆は4画目に対して少し出します。ここを出し過ぎてしまうと、6画目が書きづらくなるので気を付けましょう。 ③ 3・4画目は2画目の始筆の位置より少し内側から書き始めます。揮毫動画で確認してみてください。 これは、画像でも示したように、2画目の始筆部をわずかに出すためです。 ④下部の空間の大きさをよく観察しましょう。 5画目は長く書き、6・7画は「日」に寄せます。そうすると、下部に大きな空間ができ、足長な字形になります。 ⑤最終画は、2画目の折れ部のラインくらいで止まって払うと良いでしょう。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にも書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を

-

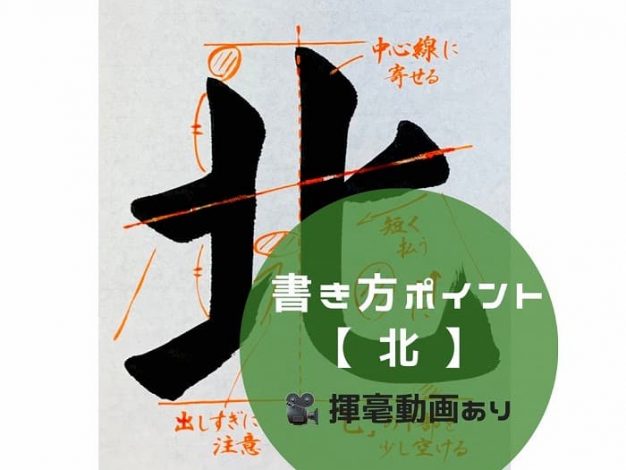

【書道】「北」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【北】の書き方 苦戦しました(^_^;) 〈アドバイス〉 ①左右の関係ですが、1~3画はかなり左側に書くイメージです。上手く書けない場合は、思い切って1画目を左端の方から書いてみてください。 ② 4画目は、1画目の延長線上あたりから書き始め、中心に向けて短く払います。 ③ 5画目を中心線に寄せるのがポイント。 垂直部を長くし、曲がります。 最後のハネの部分では、左手(手文鎮)を近くまで移動させてしっかり押さえて、きれいなハネにしましょう。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にも書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。