ブログ

Blog

-

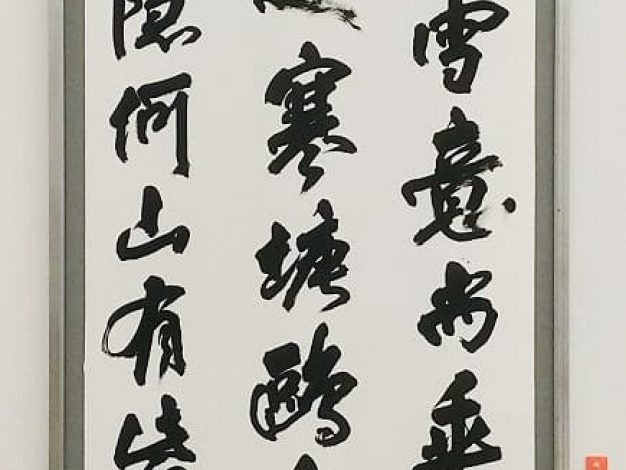

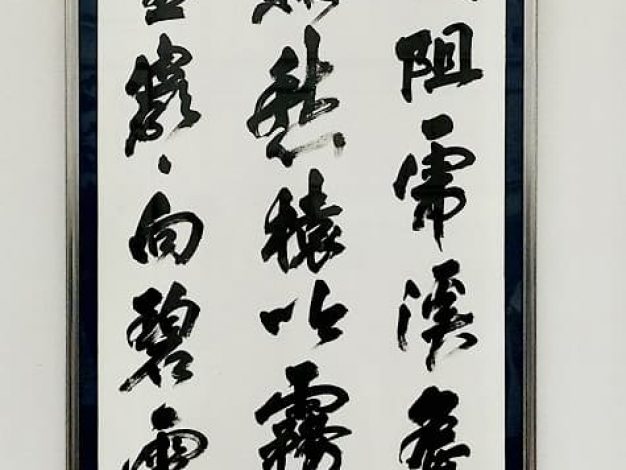

【書道】第34回読売書法展(2017年)湯淺の出品作品「林景熙詩」

過去の作品 第34回読売書法展-2017年- 「林景熙詩」(224cm × 53cm) 特選2回目の受賞作品。 楽な気分で書けているのかなと。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >

-

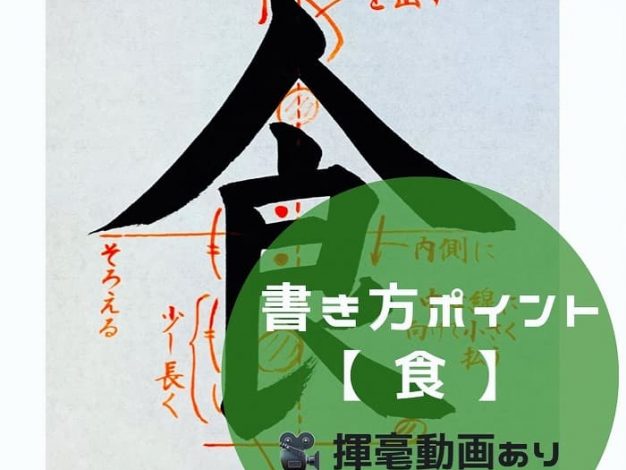

【書道】「食」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【食】の書き方 食は大事ですよね! 美味しいものを食べるのは好きです。 〈アドバイス〉 ① 1・2画目は長く伸びやかに書きましょう。 角度は45度くらいです。 ② 4画目は折れてから少し内側に向けて書きます。 内側に向けすぎには注意です。中の空間が狭くなります。 ③ 8画目は短い左払いですが、丁寧に書きましょう。 ④ 1・2画目の左右払いの下部のラインに5画目が来ると良いと思います。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。

-

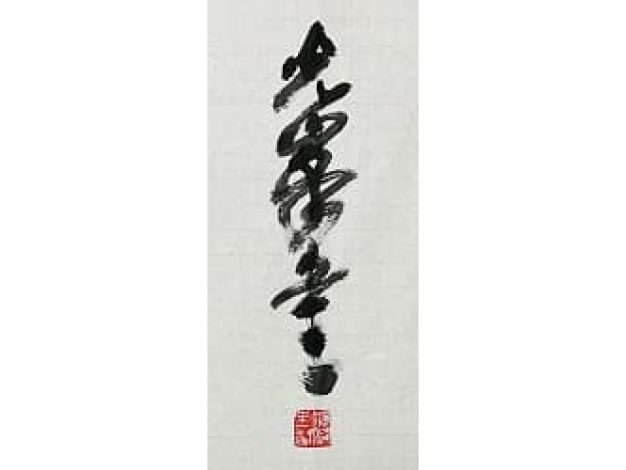

【光峯書】落款の書き方を変えました!

【光峯書】 最近、落款の書き方を変えました! 「峰」を「峯」の形にしました。 連綿しやすくなり、3文字の一体感を出せたかなと。 お試し期間なので、またすぐ戻すかもしれませんが(^_^;) ◆落款(らっかん)とは・・・ 「落成款識」の略。作者が書画に署名(姓名や雅号など)や押印することです。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >

-

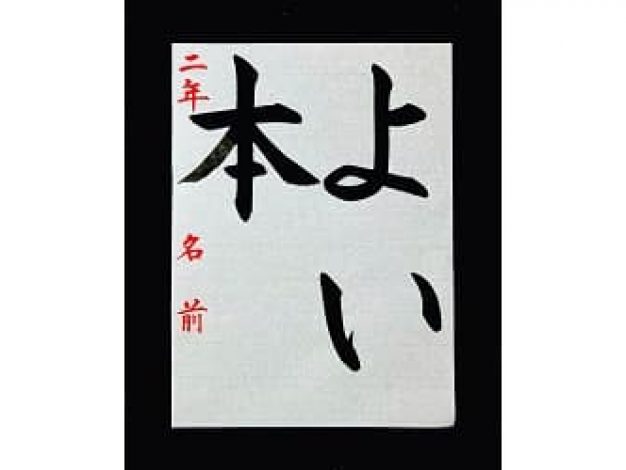

書道・参考手本【よい本】毛筆・大筆・楷書

【よい本】 競書誌「暁」4月号の小学2年生の課題より。 〈アドバイス〉 【よ】・・・2画目の縦部は中心やや右に書きます。最後の結びが大きくならないように。 【い】・・・線は丸みを帯びて長短はありますが、平行に書くといいでしょう。 【本】・・・ほぼ左右対称の文字。2画目(縦画)は長く書きましょう。右払いが隣の【よ】の結びとぶつからないように工夫したい。 各字の細かいアドバイスは下記の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「よい本」では、多字数を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【よ】の書き方はこちら >【い】の書き方はこちら >【本】の書き方はこちら (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区)

-

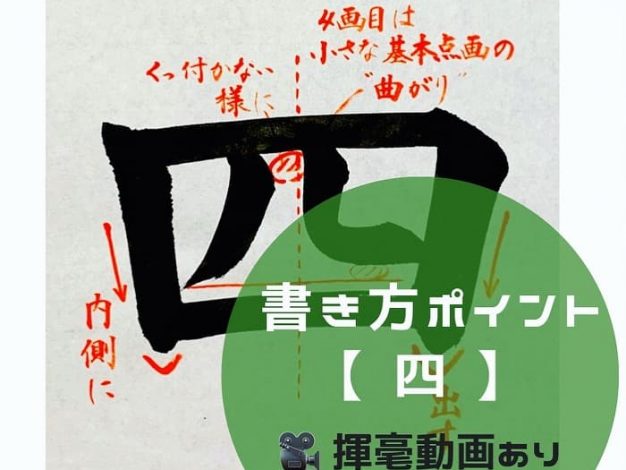

【書道】「四」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【四】の書き方 令和4年4月ということで【四】です! 何枚か書いていると正解な形が分からなくなりました(^_^;) 〈アドバイス〉 ①左右の縦部の内側への向け具合は同じくらいにする。 ②横線はほんの僅かに右に上がるくらいで書く。右上がりすぎは禁物。 ③内部の「儿」みたいな部分の補足。 左払いがほんの少しだけ長い感じです。 差を付けすぎるとアンバランスに見えてしまうので気を付けましょう。 ④ 4画目は筆圧を少し弱めながら曲がりましょう。 ⑤最終画はやや上に反るように書いた方が、文字の形が落ち着くと思います。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。

-

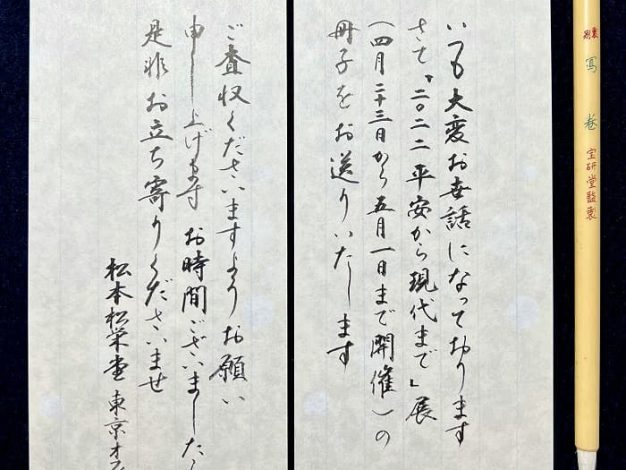

書道・日常書【一筆箋】毛筆・小筆・行書

一筆箋 書道教室をしている画廊(松本松栄堂 東京オフィス)の展示会冊子を送付する際に同封します。 あとは封筒の宛名書き。 もちろん表も裏も筆で書きますよ! 筆は、宝研堂の「別製 写巻」 穂先がきいてすごく書きやすいですよ。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >

-

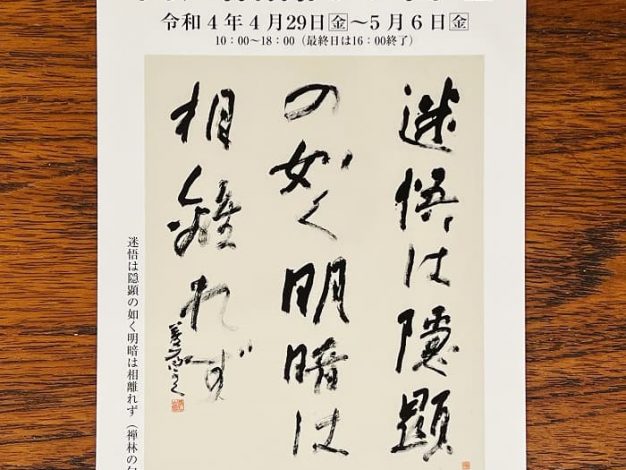

【展覧会のご案内】吉川蕉仙の書Ⅱ(京都文化博物館)

展覧会のご案内 僕の書道の先生の先生の個展です。 昨年末頃に尾西先生から個展のことを伺ってからすごく楽しみでした! 開催まであと少し。 お時間ありましたら、ぜひ吉川先生の個展へお出ましください。 5月4日から6日まで京都に居ます。 (僕も会場にいると思います) (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) ◆ 吉川蕉仙の書Ⅱ ◆ [会期]4月29日(祝・金)-5月6日(金) [会場]京都文化博物館 この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について

-

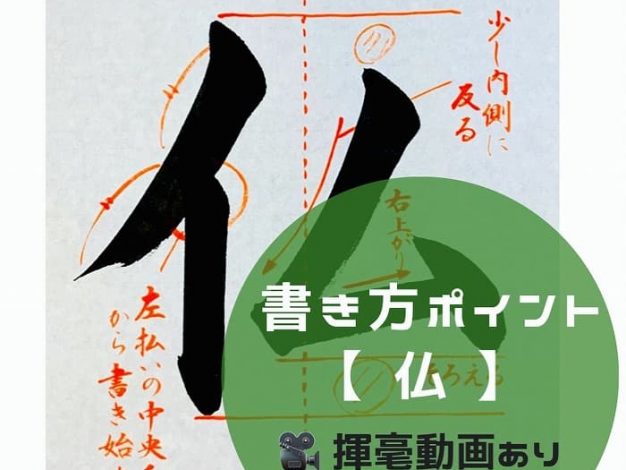

【書道】「仏」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【仏】の書き方 4月8日は、仏教の開祖であるお釈迦様が生まれた日です。 これを祝う行事を灌仏会・仏生会・花まつりと呼びます。 のし袋の表書き「御仏前」にも役立ててもらえると嬉しいです! 〈アドバイス〉 ①細長い「イ」と小さい「ム」との組み合わせの文字。 関係性をよく観察しましょう。 ②「ム」は概形が三角形になるように書きましょう。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >

-

【書道】改組 新 第3回日展(2016年)湯淺の出品作品「李夢陽詩」

過去の作品 改組 新 第3回日展 -2016年- 「李夢陽詩」(224cm × 53cm) 日展入選2回目の作品。 強い文字の形・強い線などを追求するため、この年から単体の行草書を書くようになりました。 なんだか初々しいです。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。

-

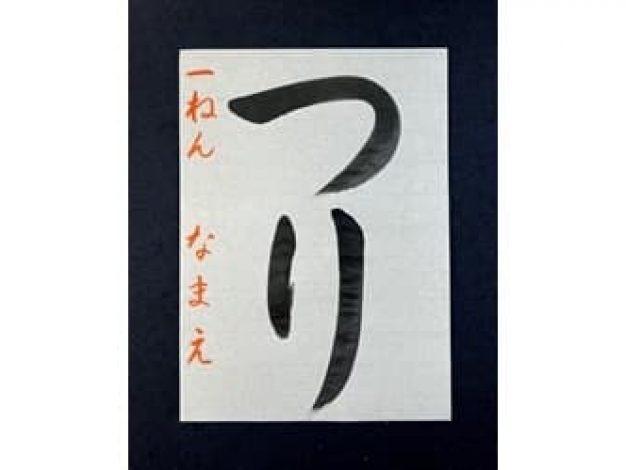

書道・参考手本【つり】毛筆・大筆・楷書

【つり】 競書誌「暁」4月号の小学1年生の課題より。 まだ本は手元に届いていませんが先取りで。 〈アドバイス〉 【つ】・・・左の方から始めて、大きく回って払います。腕全体を使って書きましょう。 【り】・・・文字の形は縦長ですが、2本の線の間の空間が狭くならないように。堂々とした「り」に仕上げましょう。 各字の細かいアドバイスは下記の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「つり」では、多字数を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【つ】の書き方はこちら >【り】の書き方はこちら (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。