ブログ

Blog

-

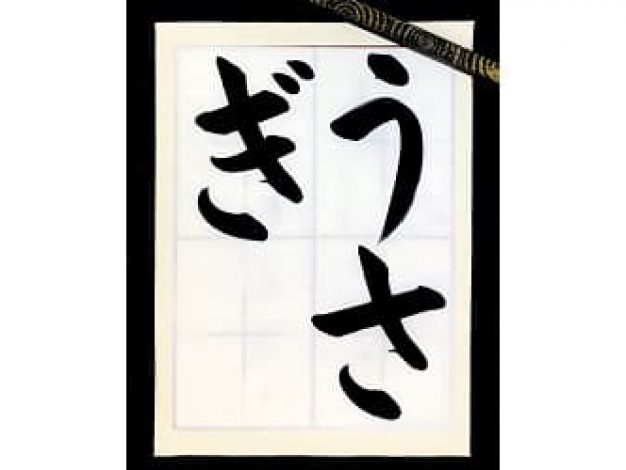

【書道】「うさぎ」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【うさぎ】 日本武道館の月刊「書写書道」11月号の小学1年生の課題より。 来年の卯年ですね🐰 複数文字の揮毫動画も時々投稿してみようかなと☺️ 〈アドバイス〉 【う】・・・縦長な文字の形です。2画目のカーブの部分は筆圧を少し弱めます。 【さ】・・・1画目は右上がりに長く書きます。 【ぎ】・・・1・2画目は右上がりにし、ほぼ同じ長さです(2画目が少し短くても大丈夫です)。3画目は少し反らし、長く書きます。 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「うさぎ」では、多字数を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【う】の書き方はこちら >【さ】の書き方はこちら >【き】の書き方はこちら ※【ぎ】の書き方はまだ投稿していないため、代わりに【き】の書き方を載せています。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆

-

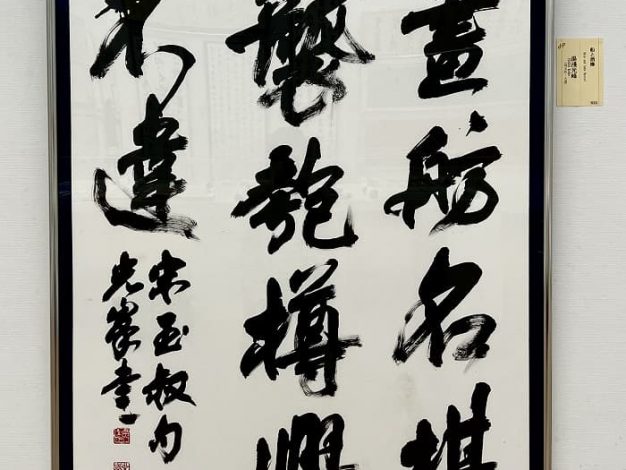

【書道】第9回日展(2022年)湯淺の出品作品「船と酒樽」

第9回日展-2022年- 「船と酒樽」 畫舫名堪襲 匏樽興不違(縦127cm × 横97cm) 最近取り組んでいる4.5尺×3.5尺というサイズ。 今の精一杯を尽くせたと思います😊 11月27日(日)まで東京・六本木の国立新美術館(3階20室)に展示されています。 お時間ございましたら、ご高覧ください🙇♂️ (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について

-

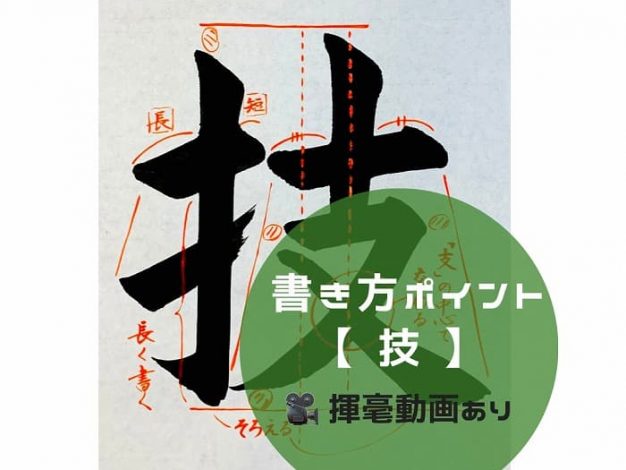

【書道】「技」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【技】の書き方 「扌(てへん)」を縦長にするのがポイント☝️ 〈アドバイス〉 ①「扌(てへん)」と「支」の幅の比率は1:2くらい。 ②「支」は重心を少し上げたいため、図示している通り「扌 」の背を高くしておくと良いでしょう。 ③「支」の左払いは、「扌 」の縦画ハネ部を目掛けて払います。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >

-

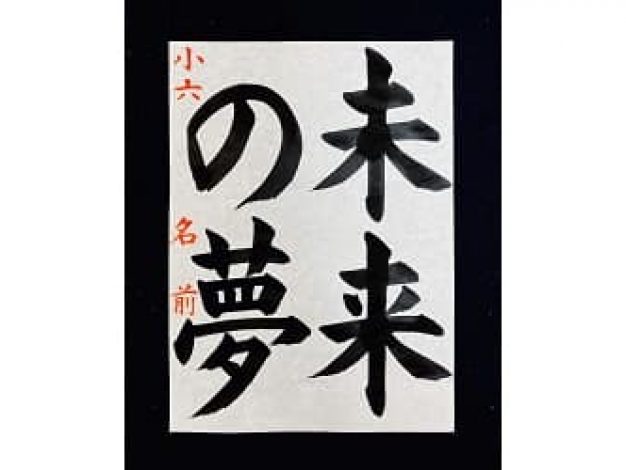

【書道・参考手本】「未来の夢」(毛筆・大筆・楷書)

【未来の夢】 日本武道館の月刊「書写書道」11月号の小学六年生の課題より。 書き初め課題語句らしいので、少し堂々と書きました✨ 〈アドバイス〉 【未】・・・背を高くして、左右の払いを伸びやかに。 【来】・・・基本は【未】と同じですが、2本の横画の間隔をどのくらいの大きさにするかがポイント。つまり、2・3画を適切な大きさで書こう。 左右の払いの下のラインをもう少し下げても良いかも😅 【の】・・・左下と左上の進む方向が変わる部分は、筆の先を使って軽く書きます。 【夢】・・・縦長な字形ですが、9・10画目(冖・わかんむり)は一番幅広く書きます。「艹・罒・冖・夕」の大きさや幅の違いに着目しましょう。 各字の細かいアドバイスは下記の投稿をご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「未来の夢」では、四文字を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 ※【未】の書き方はまだ投稿がありません。 >【来】の書き方はこちら >【の】の書き方はこちら >【夢】の書き方はこちら (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら

-

【お知らせ】来年6月開催の「日本の書展」東京展『招待』に出品させていただくことになりました

お知らせ 来年6月開催の「日本の書展」東京展『招待』に出品させていただくことになりました🙇♂️ 昨年の第五十回展『秀抜選』に参加したばかりだったので驚いております。 いつものことですが、今のベストを尽くして制作します🔥 展覧会の詳細は、近くなりましたらお知らせしますね。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube >

-

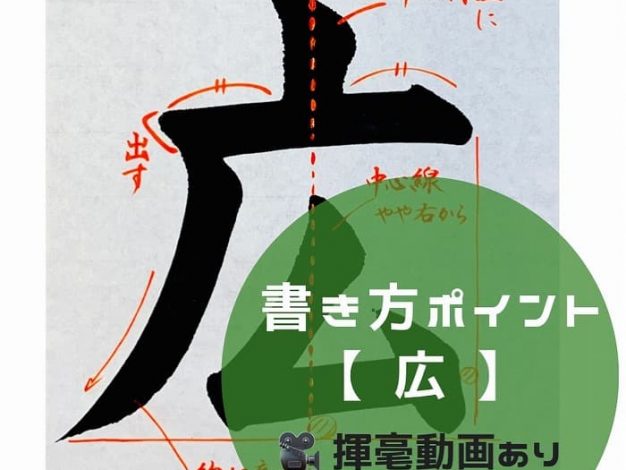

【書道】「広」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【広】の書き方 思っていたより難しい😭 僕も常に学んでおります。 〈アドバイス〉 ① 1画目は、短い縦画のようなものでも、点でも問題ありません。 ②「广(まだれ)」の払いの角度に気をつけましょう。ほんの少し内側に反って払うと上手く書けると思います。内側に反りすぎると、「厶」のスペースが無くなってしまいます。 ③「厶」は中心より少し右側に書きます。その形は二等辺三角形をイメージしましょう。 「广」に対して、どの位置に「厶」を書けば良いか考えて書きましょう。最終画は2画目終筆部のラインとそろえても良いかもしれません。 ④横画が右上がり過ぎにならないようにしたい。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。

-

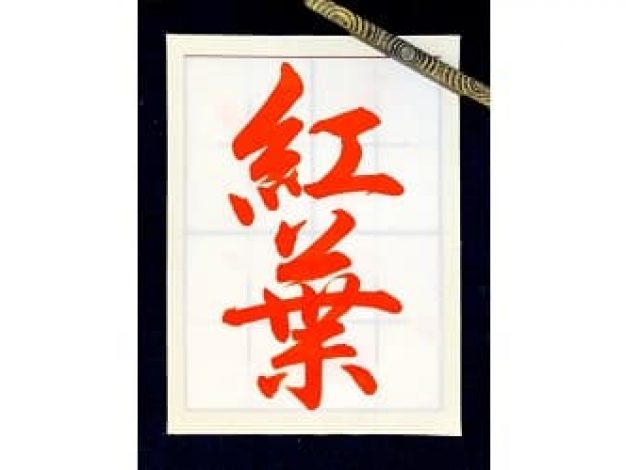

【書道】「紅葉」の書き方と手本動画(毛筆・大筆・行書)

【紅葉】(行書) 書写の書き方で書きました🍁 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube >書道教室インスタグラム >

-

インスタグラムのフォロワー7,000人達成!

フォロワー7,000人達成🎉 いつもご覧いただき有難うございます☺️ 美しい文字は一生の宝です! 書写・書道それぞれに美しさがあります。 それらを学び、日常に活かしてもらえると嬉しいです🤩 今後ともよろしくお願いいたします🙇♂️ フォロワーの皆さんに感謝の気持ちをお伝えしたいので投稿しました🙇♂️ (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >

-

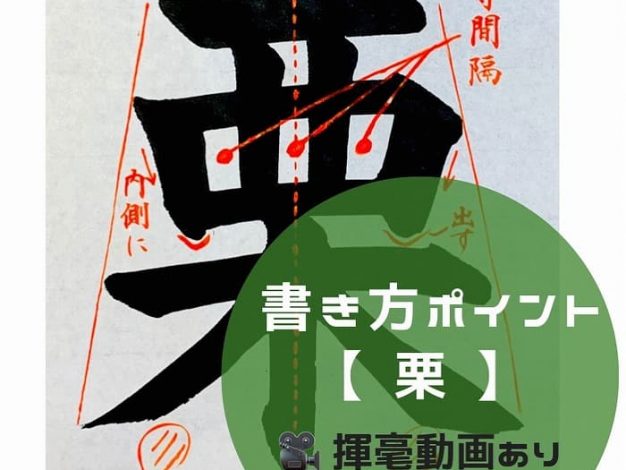

【書道】「栗」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【栗】の書き方 皆さんはこの秋に栗🌰を食べましたか? 〈アドバイス〉 ①文字の形は、高さのある台形。 ② 1画目の横画は最も短いですが、ある程度長く書きます。4・5画目の縦画が書きやすくなります。 ③横画の間隔が狭くならないように気をつけましょう。特に上部( 1~3本目)です。 ④「木」の左右の払いは、同じ角度で伸びやかに払います。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >

-

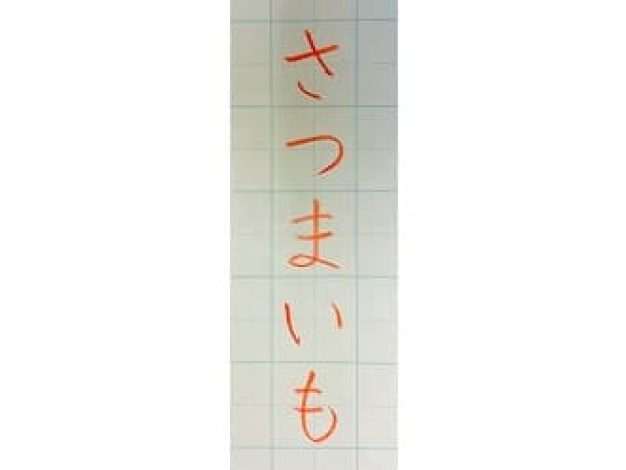

【鉛筆・ペン字】「さつまいも」の書き方と手本動画(硬筆・楷書)

【さつまいも】 競書誌「雪心」11月号のようちえんの課題より。 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 ※以下のリンク先は毛筆ですが、字形の整え方は毛筆も硬筆も同じです。 >【さ】の書き方はこちら >【つ】の書き方はこちら >【ま】の書き方はこちら >【い】の書き方はこちら >【も】の書き方はこちら (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。