ブログ

Blog

-

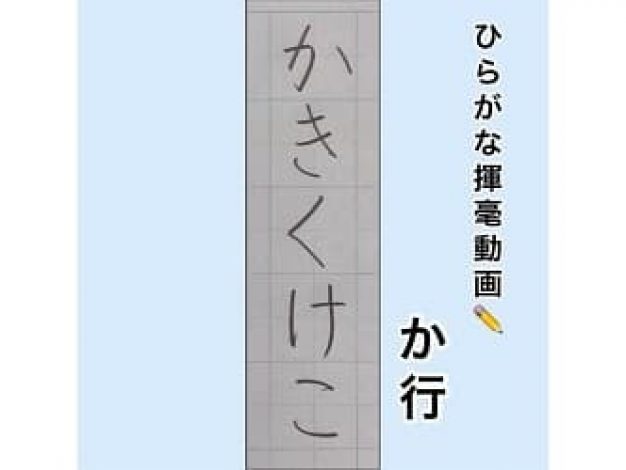

【硬筆・ペン習字】ひらがな「か行」(楷書)の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

硬筆楷書 か行 か行の元の漢字(字母)は以下です。 加→か 幾→き 久→く 計→け 己→こ まずはゆっくり丁寧に書くことを意識しましょう✨ 三菱Zuni 4B鉛筆を使用しています✏️ (五郎川千香子/京都・御所南教室) 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 ※以下の投稿は毛筆ですが字形の整え方は硬筆も毛筆も同じです。 >【か】の書き方はこちら >【き】の書き方はこちら >【く】の書き方はこちら >【け】の書き方はこちら >【こ】の書き方はこちら 平仮名の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >平仮名の記事一覧はこちら

-

本日のお稽古は贅沢すぎる空間で

本日のお稽古 伝聖武天皇「賢愚経断簡(大聖武)」や徳川家光「木兎図」を背にして、参考手本揮毫や練習作品を添削することはもう無いだろうなと思い、記念に一枚📸✨ 昨日と今日の書道教室は、「平安から現代まで」展の作品を掛けたまま行いました! 贅沢すぎる空間で書のお稽古が行えることに本当に感謝です!! ◆「平安から現代まで」展 〈会期〉4月22日(土)-29日(祝・土) 10時~17時 ※24日(月)は店休。 〈会場〉松本松栄堂 東京店(日本橋教室と同じ) (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >

-

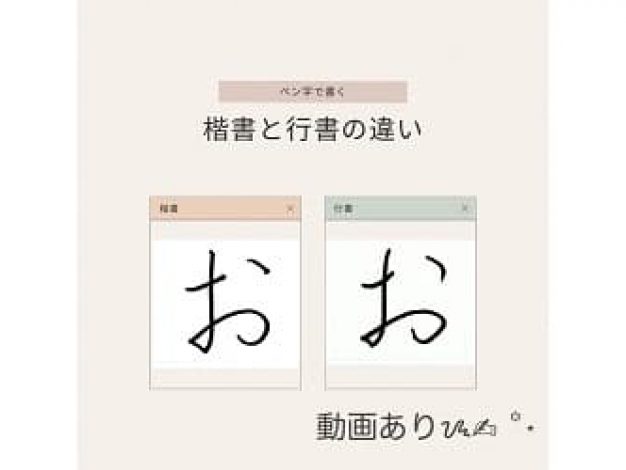

【硬筆・ペン習字/楷書と行書の違い】ひらがな「お」の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

【行書に調和するひらがなと楷書を書き比べ】 「お」の元の漢字は「於」です。 行書調和体は軽く入りその後の運筆もリズムを大事にします。 2画目の終筆は上の点につながる気持ちで書きます。 ✎𓈒𓂂𓏸 パイロットプラマンペン使用 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 平仮名の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >平仮名の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。

-

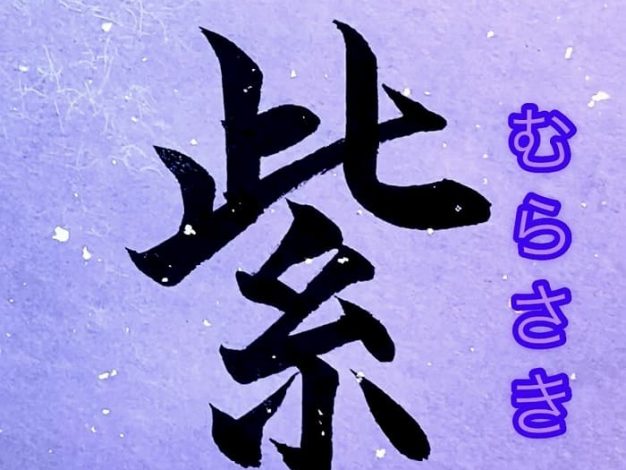

【ペン習字/書道】筆ペンで「紫」のお手本動画

ぺんてる筆 XFP5M 中字で書きましたᝰ✍︎ ꙳ 水性顔料インキなので速乾性が高いのが私の一押しポイントです。発色も良いのでくっきりとした文字を書くことができお気に入りの筆ペンです。 「紫」 心のバランスを整えてくれ気分を落ち着かせてくれる色なので好きなんです♪ ☞松本松栄堂書道教室 東京・赤坂では筆ペンのお稽古もしています。 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 硬筆・ペン字についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >硬筆・ペン字の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について

-

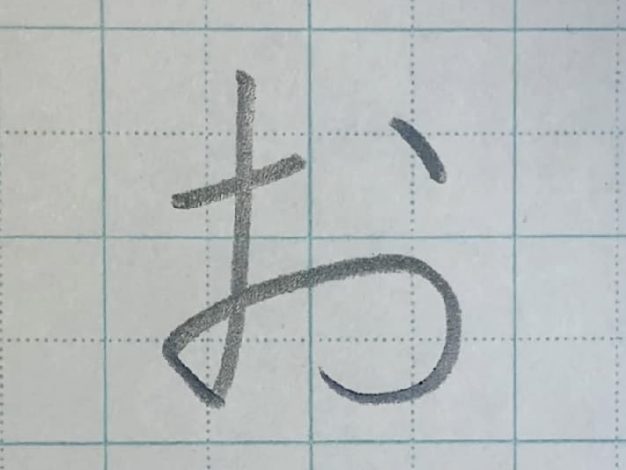

【鉛筆・ペン字】ひらがな「お」の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(硬筆・楷書)

【お】の書き方(硬筆) 「お」の書き方のポイントは、 下記の投稿にあります ↓ 【書道】ひらがな「お」の書き方とコツ(毛筆) ※字形の整え方は毛筆も硬筆も同じです。 大きく回転する所は もう少し丸く書いてもいいかもです。 まだ「お」ですね(^_^;) ひらがな投稿を少しスピードアップします! (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 他の「ひらがな」の書き方は下記のリンク先をご覧ください。 >ひらがなの書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。

-

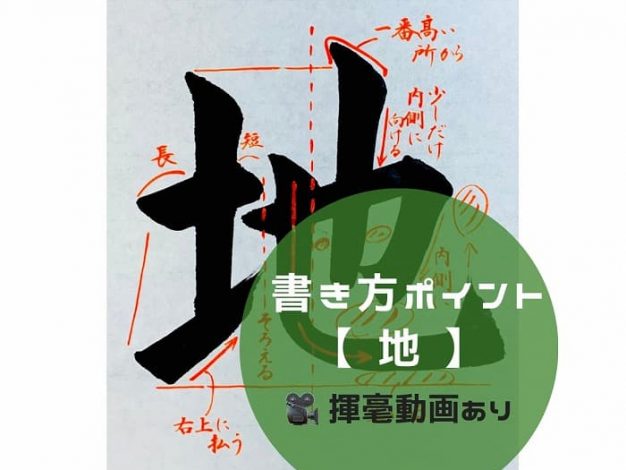

【書道/習字】「地」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【地】の書き方 文字の中の空間を大切にしたい漢字ですね🤔 この長さ・太さ・角度で良いのか考えながら書いてみましょう! 〈アドバイス〉 ①偏(土へん)と旁(也)のバランスをよく観察しましょう。 ②「也」の内側の空間が狭くならないように工夫をしましょう。例えば、線の太さを考えるなど。 ③ 5画目は一番高い所から書き始め、わずかに内側に向けます。向けすぎに注意です。 ④最終画は最初垂直に進み、右に曲がり、4画目の折れ部より外側に張り出すようにして上にはねます。 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >

-

【硬筆・ペン習字】「基本点画 はねのある画①」の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

【基本点画シリーズ】はね 「はね」も文字を書く上で欠かすことができないパーツです。 私は、はねる前に赤信号で一度止まり青信号で進む(はねる)というイメージで書いています。 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 基本点画についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >基本点画の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube

-

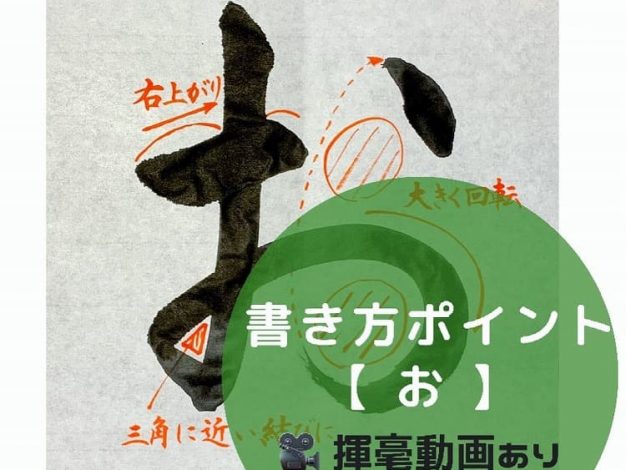

【書道】ひらがな「お」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【お】の書き方(毛筆) 大筆の場合、大きく回転させる時は 脇を締めすぎず、腕全体を使うように書きましょう! 書く時は姿勢はとても大切です。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 他の「ひらがな」の書き方は下記のリンク先をご覧ください。 >ひらがなの書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >

-

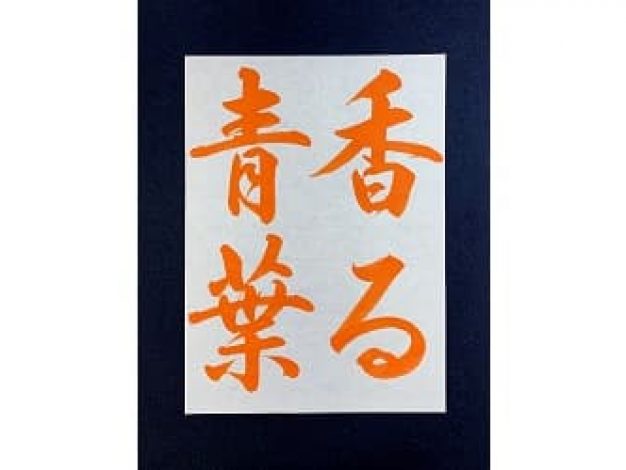

【書道/習字】「香る青葉」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・行書)

【香る青葉】 競書誌「暁」4月号の小学5・6年生の課題(楷書)を行書で書いてみました! 教室で行書を学んでいる方(大人)の手本として書いた時から、これはかっこいい課題だなと思っていたので動画付きの投稿にしました🤩 行書は、様々な書き方があって楽しい✨ 三体(楷・行・草書)字典や書き方のテキストなどに載る字例だけが正解ではないです。 古典臨書をすると、その多様性に触れることができます! 行書が好きという方(臨書未経験者)は、古典臨書にチャレンジするのもありですね👍 もっと楽しくなりますよ! (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について

-

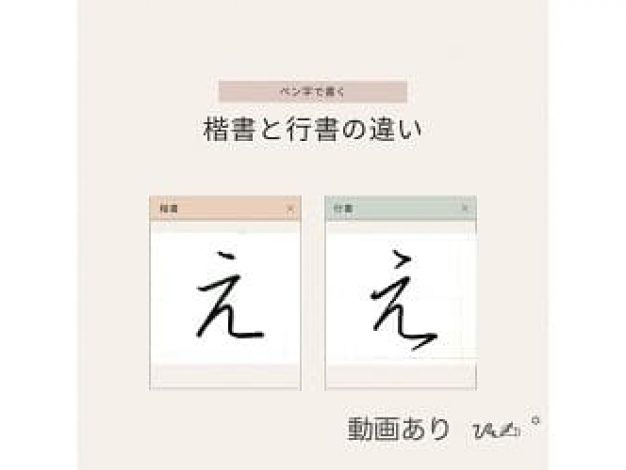

【硬筆・ペン習字/楷書と行書の違い】ひらがな「え」の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

【行書に調和するひらがなと楷書を書き比べ】 「え」の元の漢字は「衣」です。 向かう方向や、折り返しなどたくさん意識しないといけない字です。 カチッっとした楷書で書くひらがなに比べ行書に調和したひらがなは次の文字に繋がる気持ちを意識します。最後の横画を行書の場合は下げて書くといいです。 ✎𓈒𓂂𓏸 ぺんてるプラマンペン使用 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 平仮名の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >平仮名の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。