「07.参考手本」の記事一覧

-

【書道/習字】「在中」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・小筆)

『在中』 「領収書在中」「請求書在中」などなど封筒の表に書くことがある「在中」を書いてみました✍️ 美しく読みやすい字を心がけると、書類を受け取る人にも好印象ですね✨ (五郎川千香子/京都・御所南教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube >

-

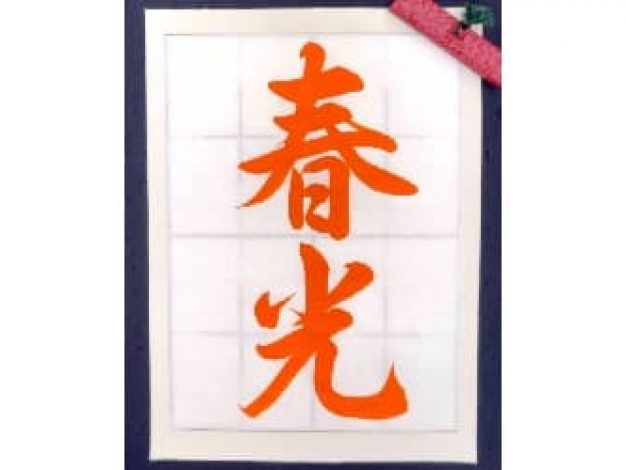

【書道/習字】「春光」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・行書)

「春光」(行書) 春の景色、春の日差し暖かくて心地良いですよね。 「光」の4画目から5画目は行書の特徴である点画の連続です。 行書では速く書くために点画と点画の間に様々な変化があります。筆脈(気脈)が通じて実線化したり、直接つながったりすることもあります。 (五郎川千香子/京都・御所南教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube >

-

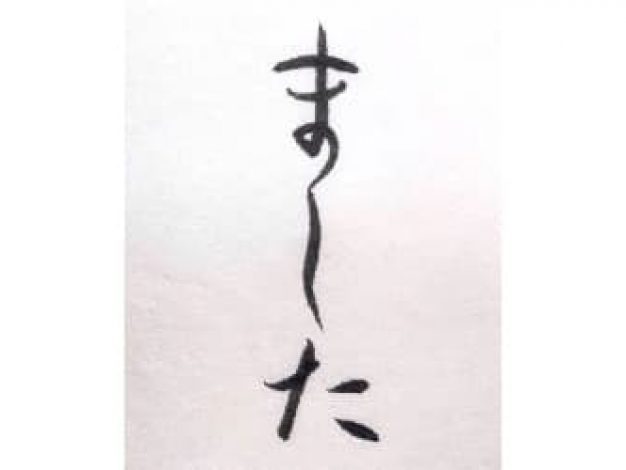

【書道/習字】「ました」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・小筆)

『ました』 文章の語尾でよく使う「〜ました」を書いてみました✍️ 是非参考にしてみてください✨ (五郎川千香子/京都・御所南教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube >書道教室インスタグラム

-

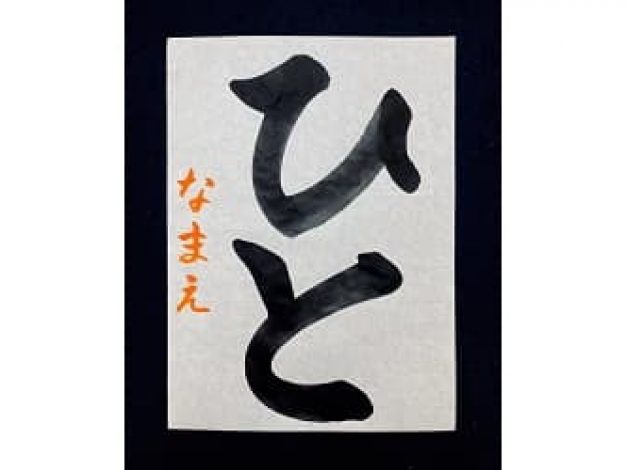

【書道/習字】「ひと」の書き方とコツ&お手本(毛筆・大筆・楷書)

「ひと」 競書誌「暁」4月号小学1年課題より ポイント⚠️ ✔︎『ひ』•••スタートはやや右上がりです。下部の折り返しは中心線よりも左側で一旦止め、上に進みます。文字の傾き具合と中の膨らみがバランスを決めますね。 ✔︎『と』•••1画目と2画目の書き出しの高さに注意しましょう。最後は短く止めましょう。 (五郎川千香子/京都・御所南教室) 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「ひと」では、二文字を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【ひ】の書き方はこちら >【と】の書き方はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >

-

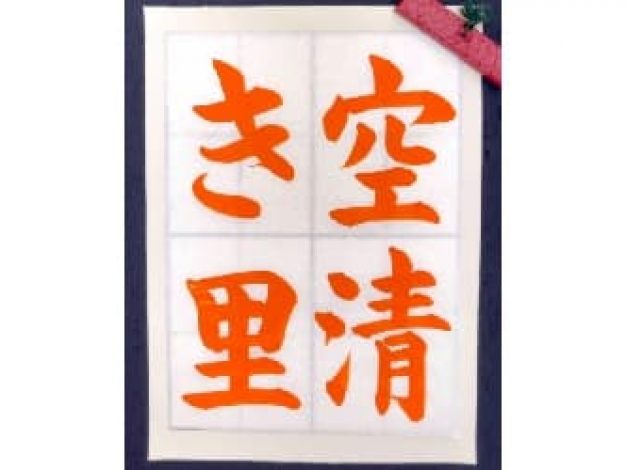

【書道/習字】「空清き里」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

「空清き里」 競書誌「雪心」4月号中学生課題より (🎬動画は1.3倍速です。) 横画が多い課題です✨ 右上がりや等間隔に注意が必要です👀 ポイント⚠️ ✔︎『空』•••「宀」が最大幅です。「エ」の最終画の長さに注意しましょう。 ✔︎『清』•••「氵」の上下の余白を空けましょう。「月」の縦画は垂直に長く引くと字形が良くなります。 ✔︎『き』•••4画目は3画目から気持ちをつなげて筆先を使って入筆します。 ✔︎『里』•••1、2画目の縦画は内側に向けます。最終画を最大幅に書きましょう。 (五郎川千香子/京都・御所南教室) 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「空清き里」では、四文字を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【空】の書き方はこちら ※【清】の書き方はまだ投稿がありません。 >【き】の書き方はこちら ※【里】の書き方はまだ投稿がありません。 この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら

-

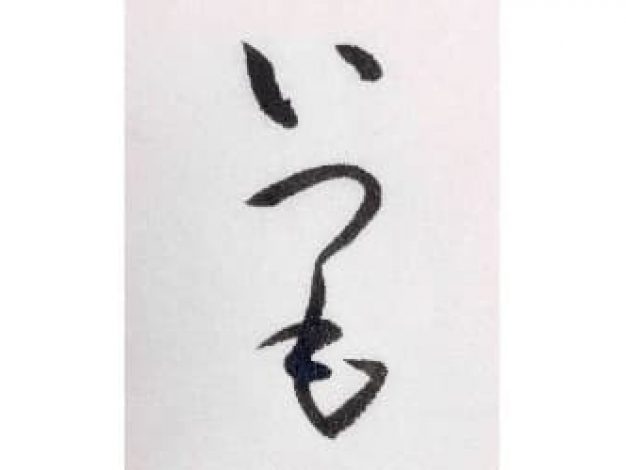

【書道/習字】「いつも」の書き方&お手本動画(毛筆・小筆)

『いつも』 「いつもお世話になっております」 「いつもありがとうございます」など挨拶で使う事が多い「いつも」を連綿を使って書いてみました✍️ 次の画への繋がりを意識して書くと良いですね😌 (五郎川千香子/京都・御所南教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube >

-

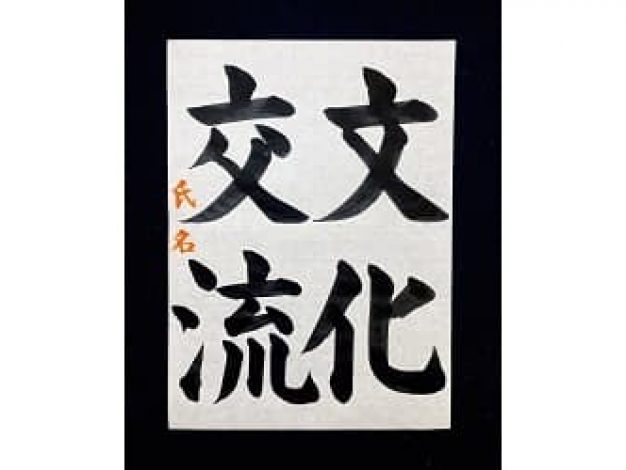

【書道/習字】「文化交流」の書き方とコツ&お手本(毛筆・大筆・楷書)

「文化交流」 競書誌「雪心」4月号小学6年課題より ポイント⚠️ ✔︎『文』•••左右の払いは中心で交わり最大幅で払いましょう。 ✔︎『化』•••「ヒ」は下部を空け、最後は真上にはね上げます。 ✔︎『交』•••左右の払いはほぼ直交します。最大幅になるよう伸びやかに払いましょう。 ✔︎『流』•••偏と旁の幅に注意しましょう。最終画の曲がりのはねの上部は空けます。 (五郎川千香子/京都・御所南教室) 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「文化交流」では、四文字を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【文】の書き方はこちら >【化】の書き方はこちら ※【交】の書き方はまだ投稿がありません。 >【流】の書き方はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を

-

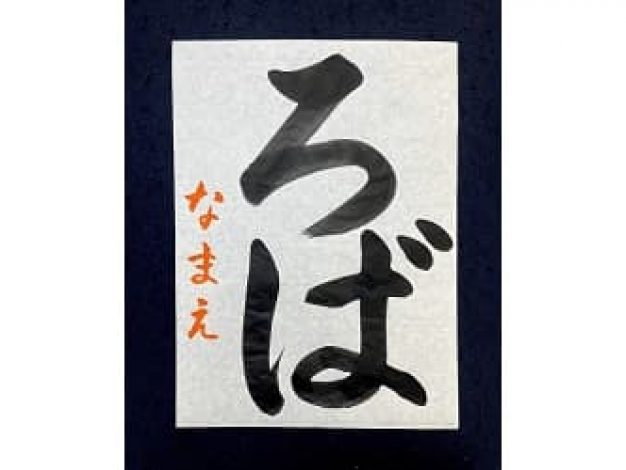

【書道/習字】「ろば」の書き方とコツ&お手本(毛筆・大筆・楷書)

「ろば」 競書誌「雪心」4月号小学1年課題より ポイント⚠️ ✔︎『ろ』•••最初の右上がりの線は短くです。しっかり折れる箇所が2回あります。最後は「つ」を書くイメージで中心線上で払い終わりましょう。 ✔︎『ば』•••左右の縦画の内側を大きく空けましょう。結びの部分は横に長い三角形を意識して書き、最後の濁点までしっかり力強く打ちます。 (五郎川千香子/京都・御所南教室) 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「ろば」では、二文字を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【ろ】の書き方はこちら >【は】の書き方はこちら ※【ば】の書き方はまだ投稿していないため、代わりに【は】の書き方を載せています。 この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。

-

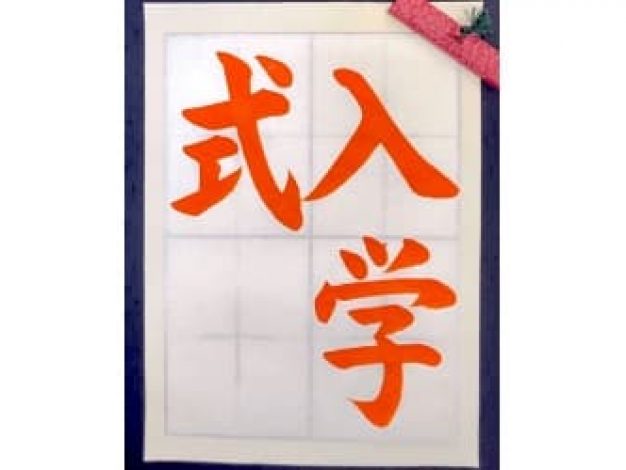

【書道/習字】「入学式」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆・楷書)

「入学式」 競書誌「雪心」3月号5年生課題より (🎬動画は1.2倍速です。) 4月に入り入学式シーズンですね🌸 ポイント⚠️ ✔︎『入』•••左右の払いは約45度で、2画は中心で接します。 ✔︎『学』•••4、5画目が最大幅です。「子」は冠の中に収まるように書きましょう。 ✔︎『式』•••5画目のそりを長く書きたいので、左下の「エ」の部分は下部を空けましょう。 (五郎川千香子/京都・御所南教室) 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「入学式」では、三文字を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【入】の書き方はこちら >【学】の書き方はこちら 【式】の書き方はまだ投稿がありません。 この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区)

-

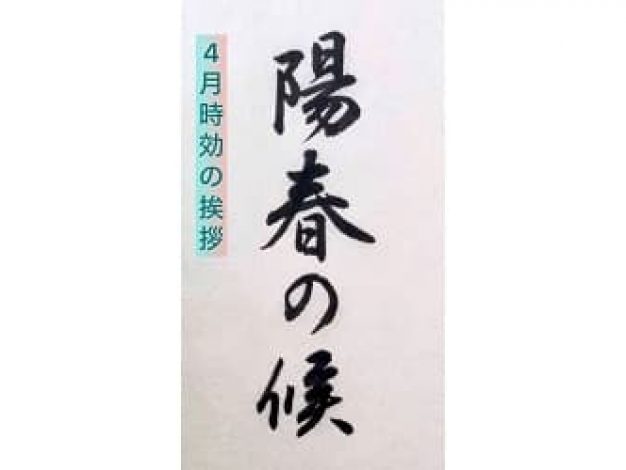

【書道/習字】「陽春の候」の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・小筆)

『陽春の候』 4月の時候の挨拶です。 「陽気に満ちた暖かい春の時候」を意味します。 4月全般に使えるので、ぜひ使ってみてください🌸 (五郎川千香子/京都・御所南教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube >