ブログ

Blog

-

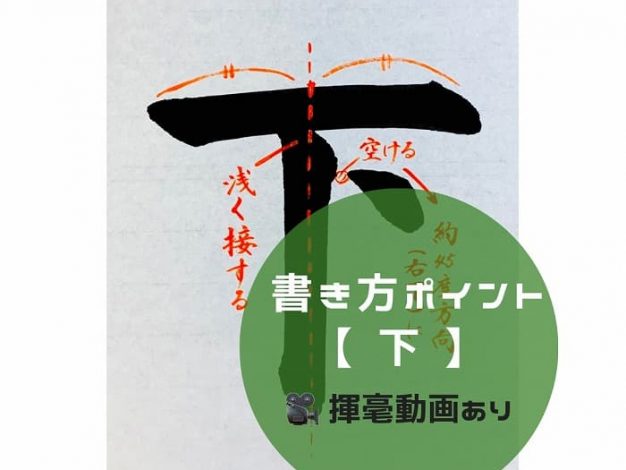

【書道/習字】「下」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【下】の書き方 「まずは一の基本から学びたい」という方へのレッスン1回目の課題文字です。 縦画・横画・点、それぞれの筆遣いの説明と練習を終えると、最後に「下」を練習していただきます。 基本を大切に取り組みたいですね🤔 〈アドバイス〉 ① 1画目は、やや上に反らすタイプの横画です。 ② 2画目は、中心線上に書きます。 ③ 3画目は、縦・横画の太さや長さを見て、大きさを決めましょう。バランスの良い形を目指しましょう! (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。

-

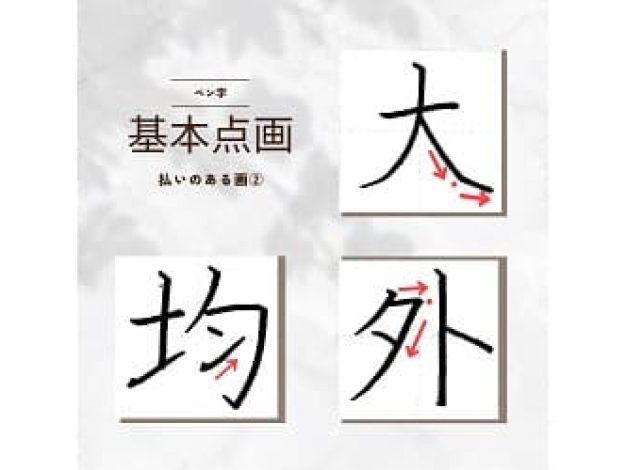

【硬筆・ペン習字】「基本点画 払いのある画②」の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

【基本点画シリーズ】払い② 払いのある漢字はたくさんありますよね。 他の画との関係によって方向や長さは変わりますが全体のバランスをみて払いをきれいに書けるようになるとグッと美しくなると思います😊 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 基本点画についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >基本点画の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube

-

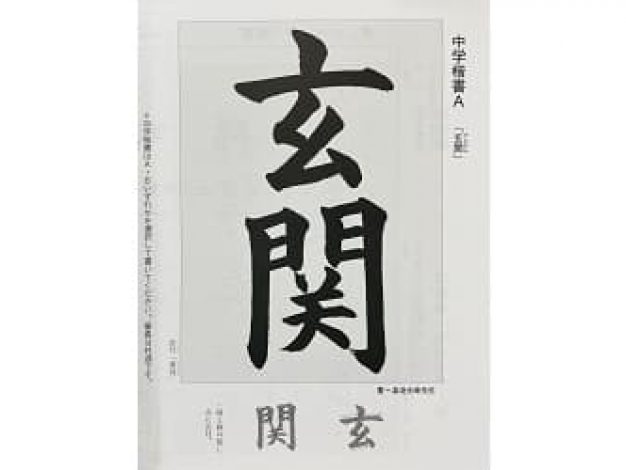

書道誌「書教」2023年5月号に手本が掲載されました

手本掲載 書道誌「書教」5月号 ✤毛筆部(中学楷書A)・・・【玄関】 ✤硬筆部(小学6年)・・・【ハングリーであれ。おろか者であれ。】 硬筆課題は、スティーブ・ジョブズがスタンフォード大学で行ったスピーチでの言葉です。 「関」の字、こんなに傾いてたっけ!? 自分の目で確認する時と印刷物になった時でこんなにちがうのか、、反省😅 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について

-

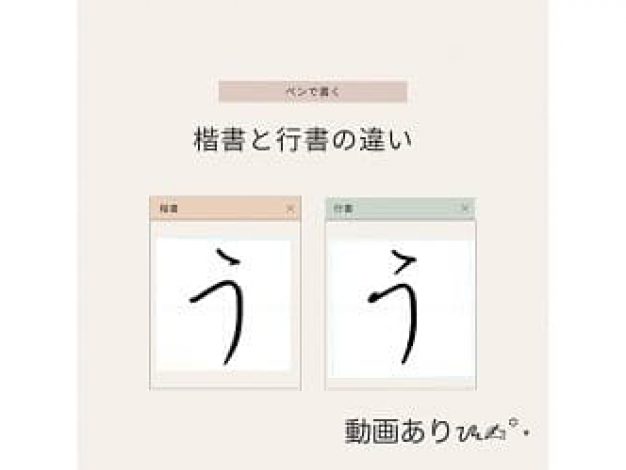

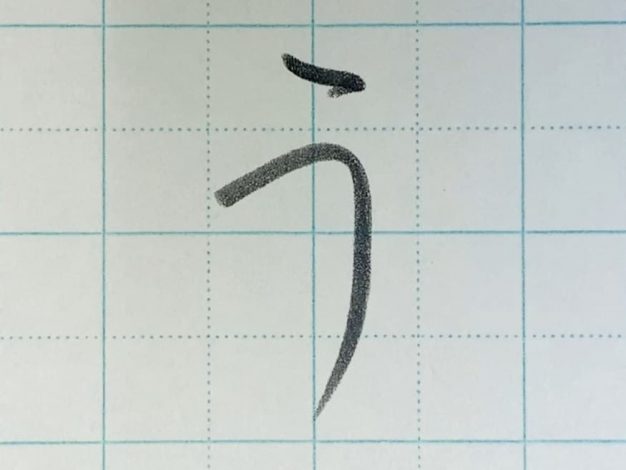

【硬筆・ペン習字/楷書と行書の違い】ひらがな「う」の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

【行書に調和するひらがなと楷書を書き比べ】 「う」の行書は2画目の始筆に繋がりをもたせる気持ちで書くことがポイントです。 次の画に向かう気持ちで書けば自然にハネます。 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 平仮名の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >平仮名の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube

-

【鉛筆・ペン字】ひらがな「う」の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(硬筆・楷書)

ひらがな・カタカナは いきなりポンっとできたものではなく 漢字を元にして作られました。 今回の「う」の元になった漢字は「宇」なんですよ! 「う」の書き方のポイントは、 下記の投稿にあります ↓ 【書道】ひらがな「う」の書き方とコツ(毛筆) ※字形の整え方は毛筆も硬筆も同じです。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 他の「ひらがな」の書き方は下記のリンク先をご覧ください。 >ひらがなの書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。

-

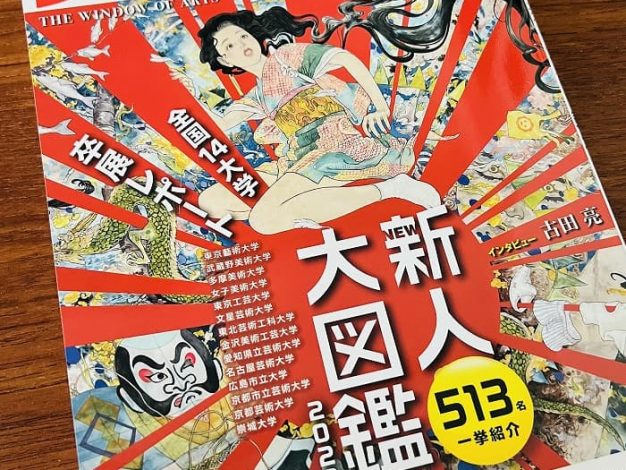

【お知らせ】「美術の窓」2023年5月号に掲載されました

お知らせ 本日4月20日発売の「美術の窓」5月号の「評論家・学芸員が選ぶ注目の新人17」(83ページ)に掲載していただきました。 大東文化大学教授・髙橋利郎先生からご推薦をいただき、大変光栄に存じます。 これからも精進してまいります🙇♂️ 掲載作品は、昨年の日展のもの。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。

-

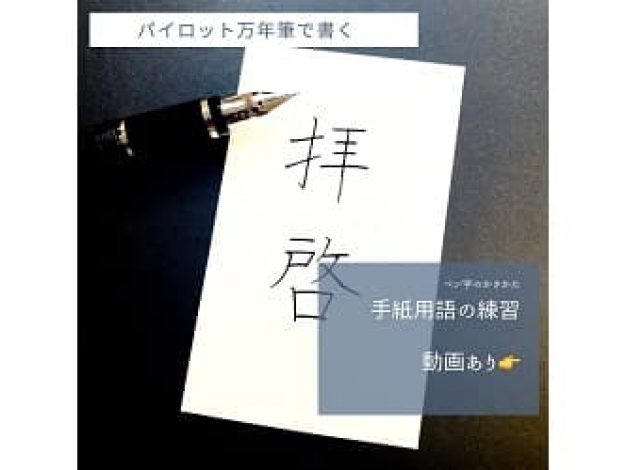

【硬筆・ペン習字】「拝啓」の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

【万年筆で手紙用語練習】 #パイロットエラボー SF使用 万年筆の中では止めや払い等を表しやすい一押しの一本です。 軽くてサラサラと書けるのでオススメ。私は書写検定の本番でもこれを使用しました。 【拝啓】 手紙において書き出しの頭語でよく目にします。 手紙の最初の言葉、美しく書けたらお手紙を書くのも楽しくなりそう✨ (酒井仁美/東京・赤坂教室) 硬筆・ペン字についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >硬筆・ペン字の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >

-

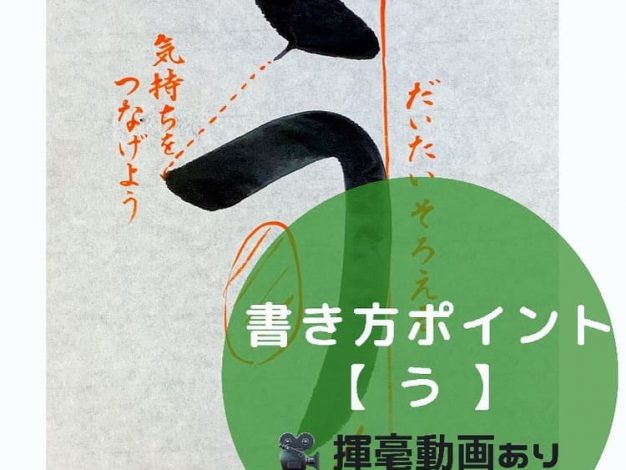

【書道】ひらがな「う」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

文字の形を縦長にしましょう! スリムです。 二画目の曲がる所は、 筆に加える力を少し弱めて ふわっと曲がるといいですよ! (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 他の「ひらがな」の書き方は下記のリンク先をご覧ください。 >ひらがなの書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >

-

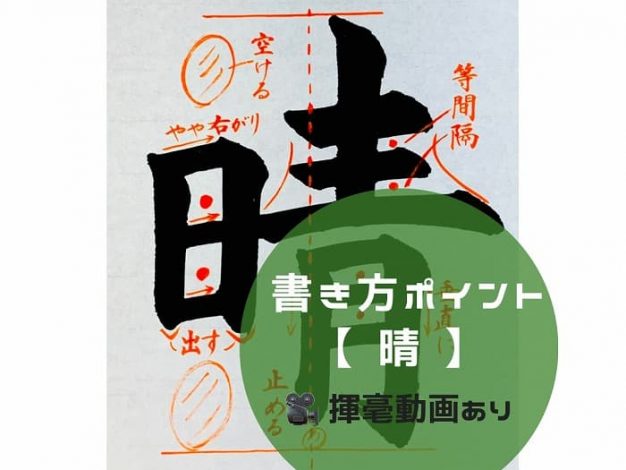

【書道/習字】「晴」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【晴】の書き方 今日は晴れて暑かったですね☀️ 明日もみたいですが💦 〈アドバイス〉 ①「日」の上下には空間があります。「青」の方がグンっと背が高いです。 ②「青」について。 上部の3本の横画と下部の横画2本の間隔をそれぞれ等間隔にします。 この時これらの間隔を狭くしておかないと、「日」とのバランスや「青」の形が悪くなるので、気をつけましょう。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 漢字の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >漢字の書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >

-

【硬筆・ペン習字】「基本点画 払いのある画①」の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

【基本点画シリーズ】払い① ✏︎折いはスムーズに進むイメージで 「筆圧」を意識するとリズムや流れが生まれます。 筆圧3で書いてきた線を3→2→1→0と筆圧をゆるめながら払うことを意識したら書きやすいです。 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 基本点画についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >基本点画の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >