「07.参考手本」の記事一覧

-

書道誌「書教」2023年6月号に手本が掲載されました

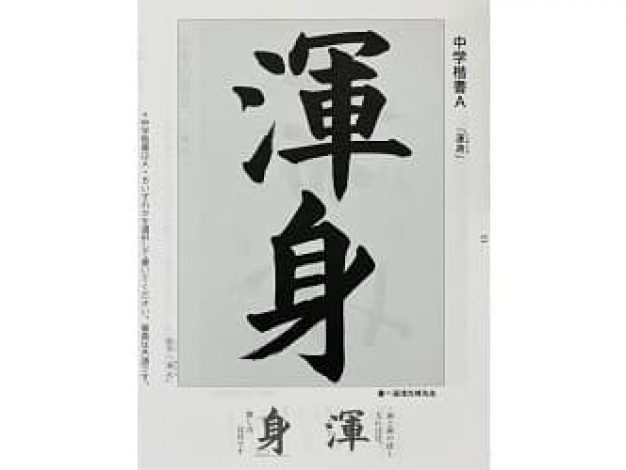

手本掲載 書道誌「書教」6月号 ✤毛筆部(中学楷書A)・・・【渾身】 ✤硬筆部(小学6年)・・・【川風の蛍吹きこむ二階かな】 毛筆課題は、「渾」の氵(さんずい)と軍のバランスが難しかった😭 硬筆課題は、正岡子規の句。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。

-

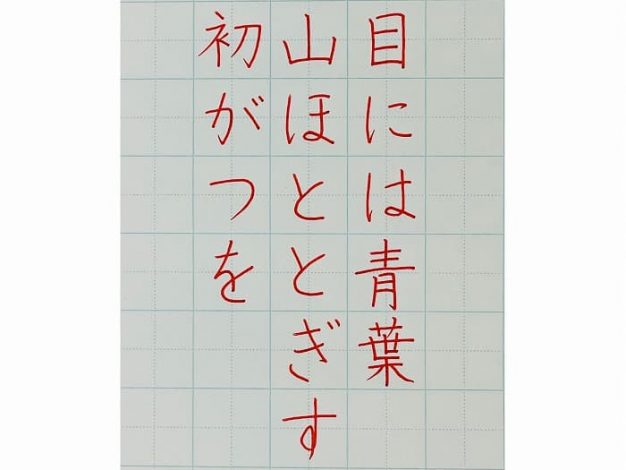

【硬筆・ペン習字】「目には青葉 山ほととぎす 初がつを」(ボールペン字/書道)

硬筆楷書 「目には青葉 山ほととぎす 初がつを」 (山口素堂) 今回は赤ペンで書いてみました🖊 (五郎川千香子/京都・御所南教室) 硬筆・ペン字についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >硬筆・ペン字の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube

-

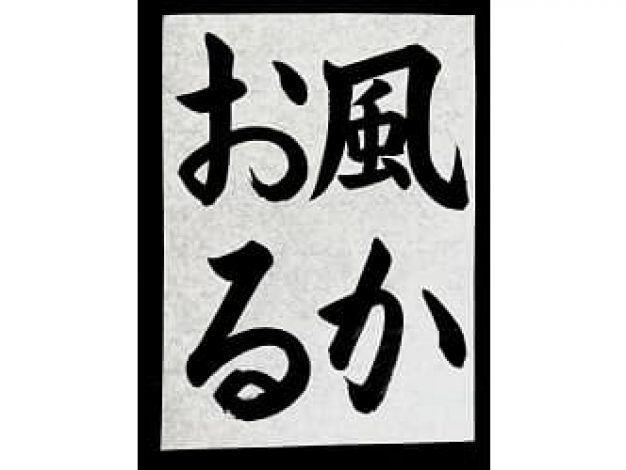

【書道/習字】「風かおる」の書き方とコツ&手本(毛筆・大筆・楷書)

半紙楷書4文字「風かおる」 今日は涼しく、窓を開けると心地の良い風が入ってきました🍃 ポイント⚠️ ✔︎『風』•••中の3画目と虫の部分はかぜがまえからはみ出さないようにしましょう。 ✔︎『か』•••3画目は1画目の横画と高さを揃えましょう。 ✔︎『お』•••2画目の最後は3画目につなげる気持ちではねましょう。 ✔︎『る』•••転折(折れ)部分でしっかり止めましょう。 楷書「風」 「風かおる」の『風』の揮毫動画です🎬 ポイント⚠️ ✔︎左右のかまえの中央部分が少しくびれるイメージで反らせましょう。 ✔︎かまえの中の部分は下からはみ出さないようにしましょう。 (五郎川千香子/京都・御所南教室) 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「風かおる」では、多字数を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【風】の書き方はこちら >【か】の書き方はこちら >【お】の書き方はこちら >【る】の書き方はこちら

-

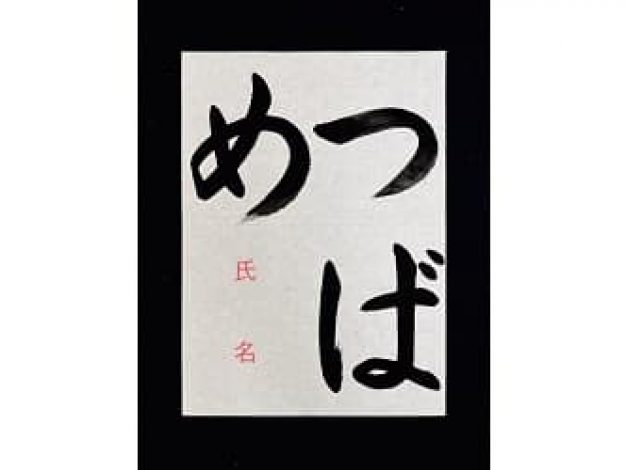

【書道/習字】「つばめ」の書き方とコツ&お手本(毛筆・大筆・楷書)

【つばめ】 皆さんの近くでは、つばめ飛んでいますか?🐦⬛⸒⸒ 競書誌「雪心」5月号の小学2年生の課題より。 ※いつも朱で書いている「氏名」を書き忘れちゃったので活字で入れました😅 〈アドバイス〉 【つ】・・・最初は右上がりに進み、大きくカーブして中心あたりで払い終わります。内側に広い空間を作りましょう。 【ば】・・・濁点「 ゛」をどっしり書けるように工夫が必要です。3画目は、横画の中央より右側で交差します。 結びをもう少し大きくしても良いかも🤔 【め】・・・右回転する部分が右に上がりすぎないように気をつけましょう。隣の「つ」とぶつからないように書きたい。 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「つばめ」では、多字数を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【つ】の書き方はこちら >【は】の書き方はこちら ※【ば】の書き方はまだ投稿していないため、代わりに【は】の書き方を載せています。 >【め】の書き方はこちら (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 下記のページに五郎川千香子(松本松栄堂 書道教室)による「つばめ」の揮毫動画を投稿しています。 >【つばめ】の揮毫動画はこちら

-

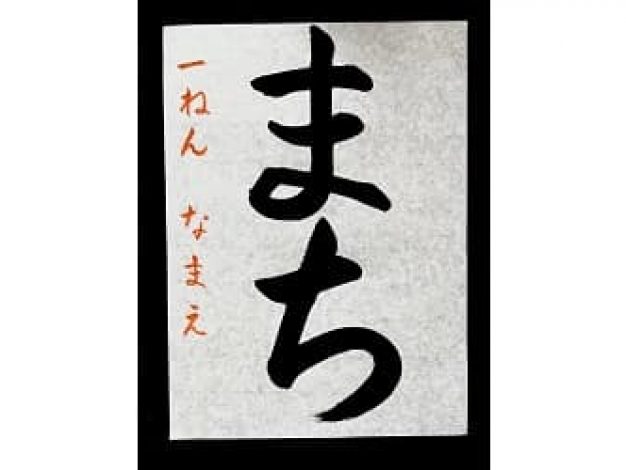

【書道/習字】「まち」の書き方とコツ&手本(毛筆・大筆・楷書)

半紙2文字「まち」 ポイント⚠️ ✔︎『ま』の2画目は1画目より短くしましょう。 ✔︎『ち』の1画目は右上がりです。 どちらも縦長な字形なので、半紙の収め方が大切ですね。どの位置からどの線が出ているかしっかり観察しましょう😌 (五郎川千香子/京都・御所南教室) 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「まち」では、多字数を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【ま】の書き方はこちら >【ち】の書き方はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >

-

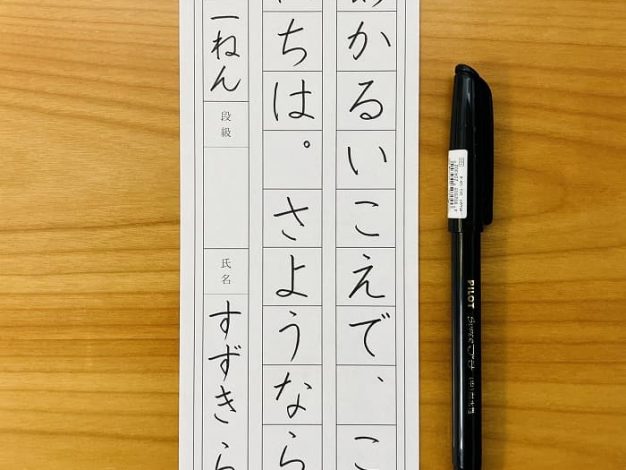

【書道/習字】競書誌「暁」2023年5月号の小学1年生課題の参考手本(硬筆)

硬筆 競書誌「暁」5月号の小学1年生の課題より。 専用の用紙(十字リーダなし)にサインペンで書きました✍ 珍しく黒字です! ▶ 使用ペン:パイロットSuperプチ〈細〉 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube

-

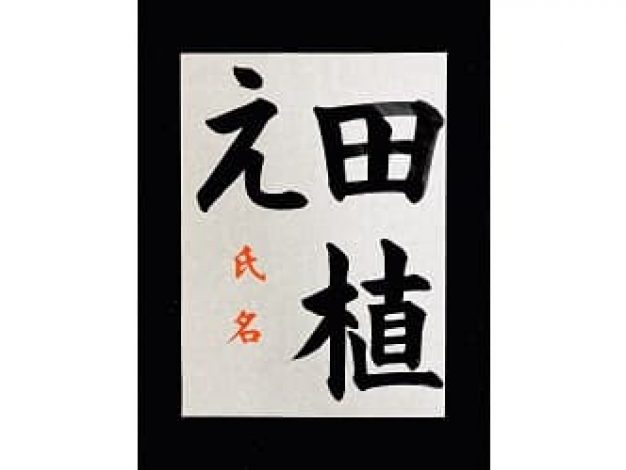

【書道/習字】「田植え」の書き方とコツ&お手本(毛筆・大筆・楷書)

【田植え】 田植えの時期ですね🌱🌱 10年くらい前まで、僕ら家族は総出で田植えしていました。今となっては良い経験です! おじいちゃんに感謝です!! 〈アドバイス〉 【田】・・・縦線は内側に向け、中の4つの空間は均等にします。 【植】・・・4文字は無しなので、木偏をかなり左側に寄せて「直」をゆったり書けるように工夫しました。木偏の縦画は長く書いた方が良さそうです。 【え】・・・概形は二等辺三角形。「田植」との大きさのバランスを考えましょう。 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「田植え」では、多字数を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【田】の書き方はこちら ※【植】の書き方はまだ投稿がありません。 >【え】の書き方はこちら (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 僕にとって田植えといえば、3歳頃のこの写真です🤣 畦道から落っこちたんだと思います💦 この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら

-

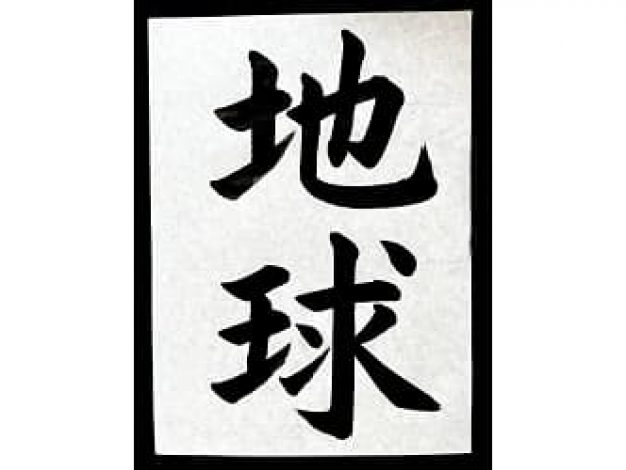

【書道/習字】「地球」の書き方とコツ&手本(毛筆・大筆・楷書)

半紙楷書2文字「地球」 縦画が歪んでしまい、全体的に文字が傾いて見える😱 数ミリのズレが文字のバランスを崩してしまうので難しいです🤔 ポイント⚠️ ✔︎偏と旁の高さや幅が異なります。 ✔︎文字の中の余白までしっかり観察しましょう。 (五郎川千香子/京都・御所南教室) 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「地球」では、多字数を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【地】の書き方はこちら ※【球】の書き方はまだ投稿がありません。 この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について

-

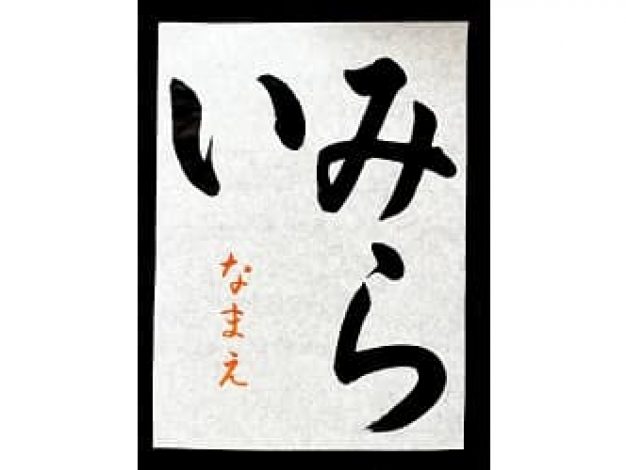

【書道/習字】「みらい」の書き方とコツ&手本(毛筆・大筆・楷書)

半紙3文字「みらい」 ポイント⚠️ ✔︎柔らかい筆使い 点画のつながりを意識して線に丸みをもたせましょう。 (五郎川千香子/京都・御所南教室) 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「みらい」では、多字数を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【み】の書き方はこちら >【ら】の書き方はこちら >【い】の書き方はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について

-

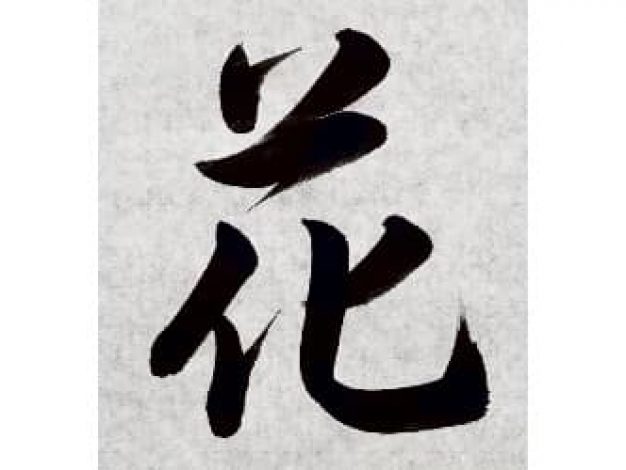

【書道/習字】「花」(行書)の書き方とコツ&お手本動画(毛筆・大筆)

行書「花」 昨日の投稿「花つむ野辺」の『花』の揮毫動画です🎬 墨をつけ直さず、ひと息に書くと筆脈が意識できます😌 ポイント⚠️ ✔︎楷書とは筆順が異なります。 ✔︎一画目より二画目の点を高い位置に書きましょう。 (五郎川千香子/京都・御所南教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >