ブログ

Blog

-

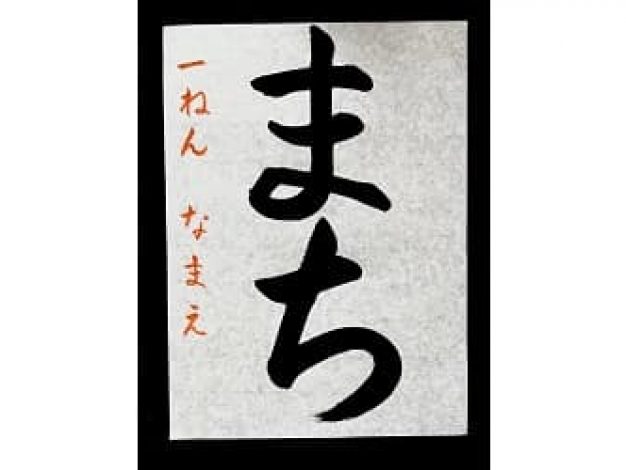

【書道/習字】「まち」の書き方とコツ&手本(毛筆・大筆・楷書)

半紙2文字「まち」 ポイント⚠️ ✔︎『ま』の2画目は1画目より短くしましょう。 ✔︎『ち』の1画目は右上がりです。 どちらも縦長な字形なので、半紙の収め方が大切ですね。どの位置からどの線が出ているかしっかり観察しましょう😌 (五郎川千香子/京都・御所南教室) 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「まち」では、多字数を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【ま】の書き方はこちら >【ち】の書き方はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >

-

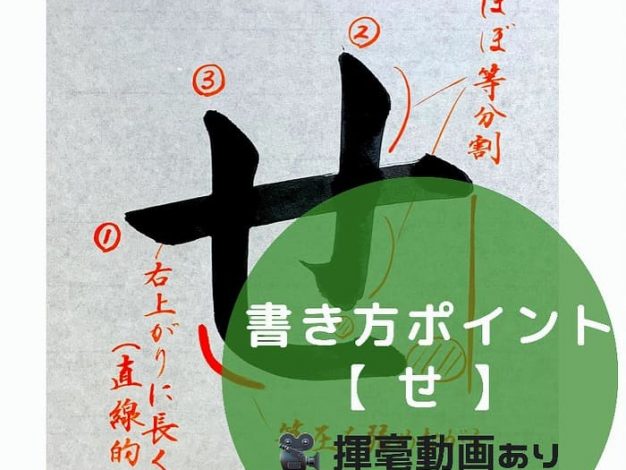

【書道】ひらがな「せ」の書き方とコツ&手本動画(毛筆・大筆・楷書)

【せ】の書き方(毛筆) ①1画目は右上がり過ぎないように気をつけましょう。 ②最終画の曲がりは、2画目のハネ辺りからそろそろ曲がるぞと意識するといいと思います。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 他の「ひらがな」の書き方は下記のリンク先をご覧ください。 >ひらがなの書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。

-

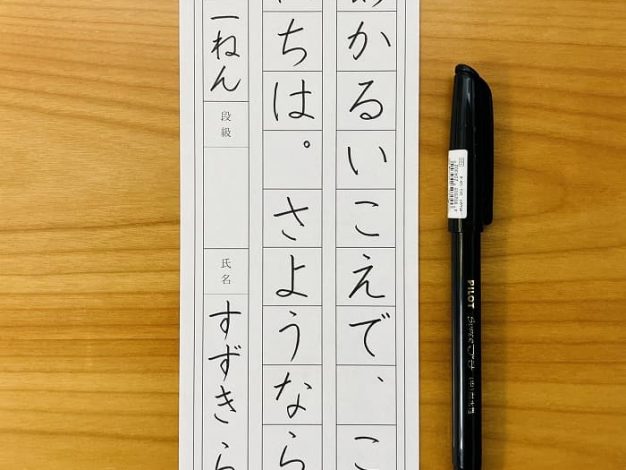

【書道/習字】競書誌「暁」2023年5月号の小学1年生課題の参考手本(硬筆)

硬筆 競書誌「暁」5月号の小学1年生の課題より。 専用の用紙(十字リーダなし)にサインペンで書きました✍ 珍しく黒字です! ▶ 使用ペン:パイロットSuperプチ〈細〉 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) この記事の他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >書道教室Youtube

-

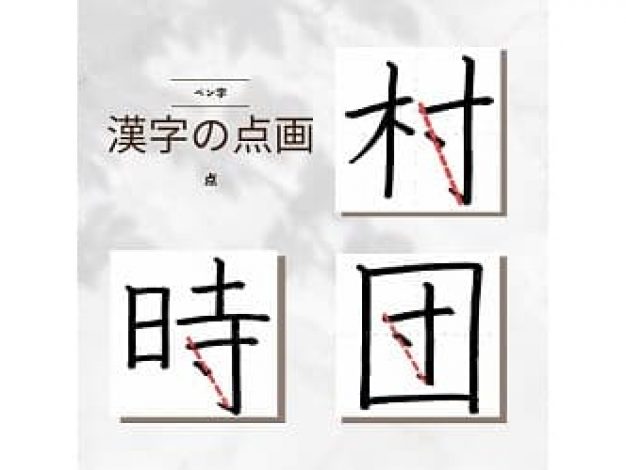

【硬筆・ペン習字】「漢字の点画 点②」の書き方と練習のコツ・見本&お手本(ボールペン字/書道)

【漢字の点画】 点を打つ場所悩んだことありませんか? 「寸」の始筆と2画目のはねた延長線上に点を打つと覚えたら書きやすくなります。(一画目の始筆よりに) 【守・討・持なども】 ☑︎点の位置、方向に注意 ☑︎「寸」のたて画は横画の中心より右側で交わる (酒井仁美/東京・赤坂教室) 基本点画(硬筆)についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >基本点画(硬筆)の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。

-

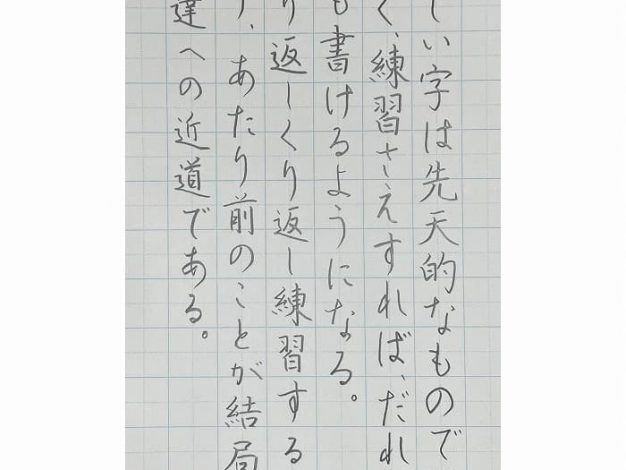

【硬筆・ペン字】行書のリズムで縦に流れるように書いてみました

硬筆 行書のリズムで縦に流れるように書いてみました✏️ 美しい字を書く為にはコツやポイントを理解して、あとは人一倍書く!練習あるのみ!(私はそう思って書道をやっています🤔) 使用したのは、やわカタ下敷きと三菱uni 4B鉛筆です✏︎ 筆圧がかかりやすく、ソフト下敷きおすすめです🤩 (五郎川千香子/京都・御所南教室) この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。 よろしければご覧ください。 >

-

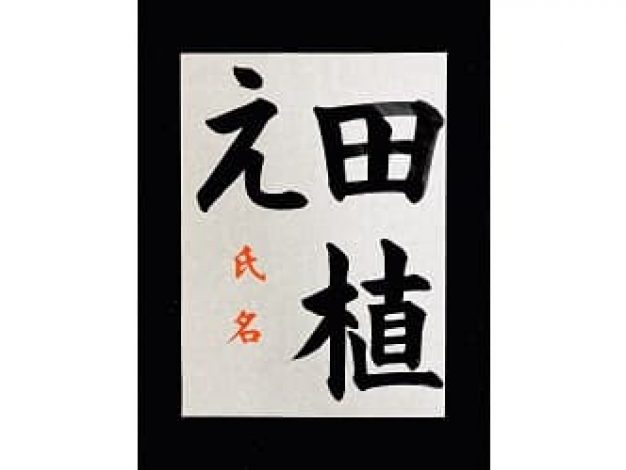

【書道/習字】「田植え」の書き方とコツ&お手本(毛筆・大筆・楷書)

【田植え】 田植えの時期ですね🌱🌱 10年くらい前まで、僕ら家族は総出で田植えしていました。今となっては良い経験です! おじいちゃんに感謝です!! 〈アドバイス〉 【田】・・・縦線は内側に向け、中の4つの空間は均等にします。 【植】・・・4文字は無しなので、木偏をかなり左側に寄せて「直」をゆったり書けるように工夫しました。木偏の縦画は長く書いた方が良さそうです。 【え】・・・概形は二等辺三角形。「田植」との大きさのバランスを考えましょう。 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「田植え」では、多字数を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【田】の書き方はこちら ※【植】の書き方はまだ投稿がありません。 >【え】の書き方はこちら (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 僕にとって田植えといえば、3歳頃のこの写真です🤣 畦道から落っこちたんだと思います💦 この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら

-

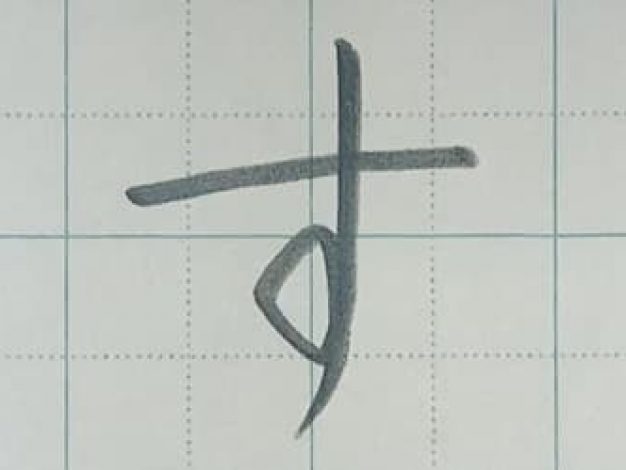

【硬筆・ペン習字】ひらがな「す」(楷書と行書)の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

【行書に調和するひらがなと楷書を書き比べ】 「す」はたった2画ですが、けっこうバランスの難しい字です🤣 外形は逆三角形をイメージ 1画目は長めに 2画目の回転部分は三角に 行書は流れを大事にします。 ✎𓈒𓂂パイロットプラマンペン使用 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 平仮名の書き方についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >平仮名の記事一覧はこちら この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について

-

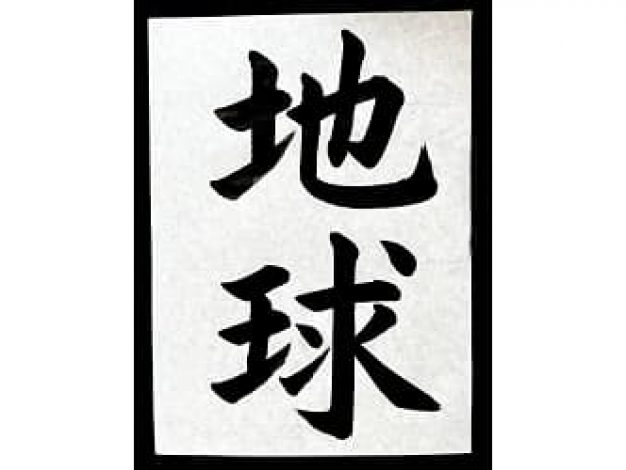

【書道/習字】「地球」の書き方とコツ&手本(毛筆・大筆・楷書)

半紙楷書2文字「地球」 縦画が歪んでしまい、全体的に文字が傾いて見える😱 数ミリのズレが文字のバランスを崩してしまうので難しいです🤔 ポイント⚠️ ✔︎偏と旁の高さや幅が異なります。 ✔︎文字の中の余白までしっかり観察しましょう。 (五郎川千香子/京都・御所南教室) 各字の細かいアドバイスは以下の投稿もご覧ください。 揮毫動画もあります。 なお、「地球」では、多字数を紙面にバランスよく収める工夫をしているため、以下の投稿の一文字書きとは書き方が若干異なる場合もあります。 >【地】の書き方はこちら ※【球】の書き方はまだ投稿がありません。 この記事の他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について

-

【鉛筆・ペン字】ひらがな「す」の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(硬筆・楷書)

【す】の書き方(硬筆) 最後の左下払いは、長くしない方が整って見えると思います。 「す」の書き方ポイントは、 下記の投稿にあります ↓ 【書道】ひらがな「す」の書き方とコツ(毛筆) ※字形の整え方は毛筆も硬筆も同じです。 (湯淺光峰/松本松栄堂 書道教室) 他の「ひらがな」の書き方は下記のリンク先をご覧ください。 >ひらがなの書き方の記事一覧はこちら 他にもブログで書道のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について

-

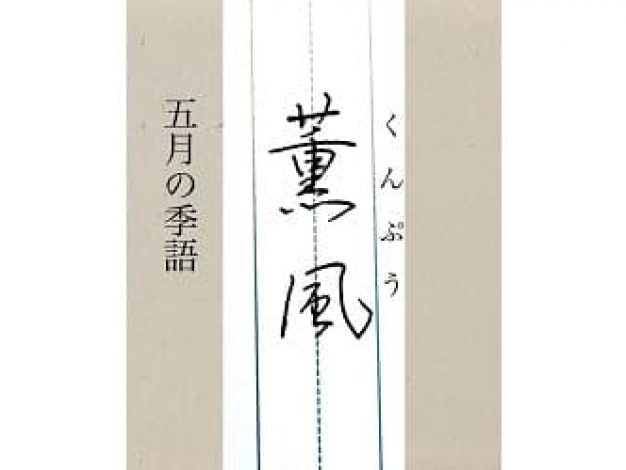

【硬筆・ペン習字】五月の季語「薫風」の書き方と練習のコツ・見本&お手本動画(ボールペン字/書道)

【ペンで季語】 #パイロットVペン ✒︎万年筆の書き味とサインペンの手軽さが実現されていて気楽に使いやすいペンです 【薫風】 初夏の季語としてもお馴染み。 気候のさわやかなまさに今の5月に使う時候の挨拶 (酒井仁美/東京・赤坂教室) 硬筆・ペン字についてのブログ記事一覧は下記のページをご覧ください。 >硬筆・ペン字の記事一覧はこちら 他にもブログで書道・習字のポイント等を投稿しています。 よろしければご覧ください。 >ブログ記事の一覧はこちら ◆お知らせ◆ 書道・習字教室を ・東京都の日本橋(中央区)と赤坂(港区) ・京都市の御所南(中京区) で行っています。 体験レッスンも随時受付中です。 教室の詳細は下記のページをご覧ください。 >東京・日本橋教室について >東京・赤坂教室について >京都・御所南教室について Youtubeとインスタグラムでも書き方のポイントなど書道・習字について投稿しています。